Seinen Kommissar Maigret kennt man wohl weit herum, und auch die Tatsache, dass er neben seinen Krimis noch andere Romane geschrieben hat, die keine Kriminalhandlung zum Inhalt haben sondern eher in die Gattung ‚Gesellschaftsroman‘ gehören, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aber selbst eingefleischte Krimi-Lesende, musste ich feststellen, wissen oft nicht, dass Georges Simenon sich auch an anderen Ermittlern als nur Maigret für seine Kriminalromane versucht hat.

Mich für meinen Teil interessieren solche manchmal etwas abstrusen Seitentriebe mehr als der Haupttrieb mit Maigret. Seinen Kommissar G7 haben wir hier schon vor ein paar Jahren vorgestellt. Heute nun also Untersuchungsrichter Froget mit seinen Vierzehn Fällen, wie der Untertitel der deutschen Ausgabe*) lautet. (Dass es 13 Schuldige im Titel, aber vierzehn Fälle im Untertitel gibt, liegt daran, dass Simenon für die Erstausgabe der Kurzgeschichten mit Richter Froget zwar vierzehn Geschichten geschrieben hatte, aber eine dann doch wegließ, die erst später wieder hinzugefügt wurde.)

Offenbar folgen diese kriminalistischen Nebentriebe bei Simenon einem gewissen Schema. Zunächst einmal entwickelt er seine Ermittler, so weit ich sehen kann, nur in Kurzgeschichten. Sie sind stark typisiert und weisen auffällige äußerliche Merkmale auf, die sie rasch erkennbar machen. (Vielleicht auch, weil für psychologische Feinheiten den Ermittler betreffend in Kurzgeschichten einfach kein Platz bleibt.) Bei Kommissar G7 waren es seine in einem sehr speziellen Rot-Ton gehaltenen Haare. Richter Froget wiederum zeichnet sich dadurch aus, dass er stets hoch korrekte schwarze Anzüge trägt, die einen Kontrast bilden zu seinen weißen Haaren und seiner weißen Haut. Mit letzterem ist nicht gemeint, was man gemeinhin ‚weiße Haut‘ nennt, um sie von schwarzer, brauner, gelber, roter, grüner oder blauer Haut zu unterscheiden, was meist in Rassismus endet. Gemeint ist bei Simenon hier, dass Frogets Haut tatsächlich so weiß ist wie ein unbeschriebenes Blatt Papier. Da sie auch sehr trocken ist, ähnelt sie dem Papier sogar noch mehr.

Ebenfalls stark typisiert sind die Ermittlungsmethoden von Simenons Nebentriebs-Ermittlern. G7 setzt sich hin – und tut scheinbar nichts. Dann, aus heiterem Himmel, bringt er die Lösung des Falls. Richter Froget wiederum ist Spezialist für Verhöre. Keine Folterungen, um Himmels willen, nein! Aber er bringt seine Fragen so geschickt an, dass der oder die Verhörte die Falle nicht erkennt, die (zum Beispiel) in der fünften Frage steckt, weil sie die Verhörten dazu bringt, etwas zuzugeben, was sie gar nicht wollten, es aber nun tun, weil sie den Zusammenhang der fünften Frage mit der zweiten nicht bemerken oder einfach überhaupt nicht bemerken, was Froget in seiner Frage schon voraussetzt, das die Verhörten eigentlich verheimlichen wollen.

Das klingt sehr interessant, und offen gestanden mochte ich auch die vierzehn Geschichten um Richter Froget bedeutend besser als die um Kommissar G7. Natürlich sind nicht alle Fälle gleich gut gelungen. Am besten gefallen hat mir gleich der allererste, Ziliouk (nach dem Namen des Verhörten).

Keine ganz große Kriminalliteratur, das gebe ich zu. Aber als Bettlektüre vor dem Einschlafen habe ich schon weniger Gutes gelesen – schon gar von Simenon. Für mich persönlich, der ich Maigret als allzu betulich empfinde, G7 mit seinen plötzlichen Lösungen als haarsträubend – für mich persönlich also die bisher besten Krimis des belgischen Autors.

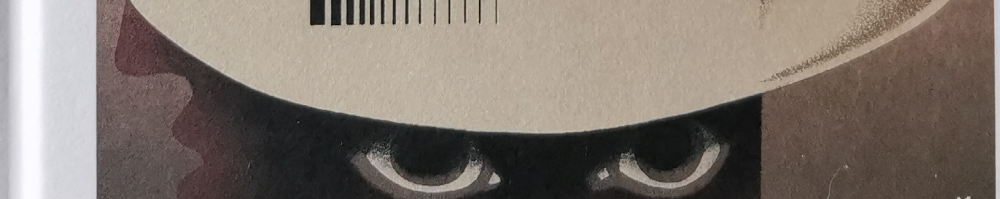

Georges Simenon: Der Richter und die 13 Schuldigen. Vierzehn Fälle. Aus dem Französischen von Sophia Marzoff. Zürich: Kampa, 2024.