Dieses Buch war zugleich der Anfang und das Ende. Oder zumindest der Anfang vom Ende – dem Ende von Nietzsches Karriere als Universitätsprofessor für Altphilologie nämlich. Dabei hatte er diese Karriere nachgerade als eine Art Wunderkind in Angriff genommen. Gerade mal 25 Jahre alt war er, als er als außerordentlicher Professor für Altphilologie an die…

Schlagwort: Philologie

Sprach-, Literatur- und Editionswissenschaft

Johann Jakob Spreng: Allgemeines deutsches Glossarium. Ein historisch-etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Band 5. M – Q

Warum ich ein Glossarium, also ein Wörterbuch, bandweise von vorn nach hinten lese, habe ich in meinen Ausführungen zum ersten Band von Sprengs Glossarium bereits geschrieben. (Eigentlich „lese“ ich ja nicht. Ich blättere, lasse meine Augen über durch die Spalten schweifen, und wenn mir ein Wort als interessant auffällt, lese ich den Eintrag. Und natürlich…

Johann Jakob Spreng: Allgemeines deutsches Glossarium. Ein historisch-etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Band 4. H – L

Warum ich ein Glossarium, also ein Wörterbuch, bandweise von vorn nach hinten lese, habe ich in meinen Ausführungen zum ersten Band von Sprengs Glossarium bereits geschrieben. (Eigentlich „lese“ ich ja nicht. Ich blättere, lasse meine Augen über durch die Spalten schweifen, und wenn mir ein Wort als interessant auffällt, lese ich den Eintrag. Und natürlich…

Jaap Mansfeld / Oliver Primavesi (Hrsg.): Die Vorsokratiker

In die Lücke, die der Verlag der Weidmannschen Buchhandlung aufgemacht hat, indem er Die Fragmente der Vorsokratiker von Hermann Diels und Walther Kranz seit den frühen 1950ern nicht mehr neu bearbeitet und so herausgegeben hat, sind unterdessen andere Verlage und andere Herausgeber vorgestoßen. Denn auch in der Altphilologie, der Textkritik und der Philosophie gibt es…

Johann Jakob Spreng: Allgemeines deutsches Glossarium. Ein historisch-etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Band 3. E – G

Warum ich ein Glossarium, also ein Wörterbuch, bandweise von vorn nach hinten lese, habe ich in meinen Ausführungen zum ersten Band von Sprengs Glossarium bereits geschrieben. (Eigentlich „lese“ ich ja nicht. Ich blättere, lasse meine Augen über durch die Spalten schweifen, und wenn mir ein Wort als interessant auffällt, lese ich den Eintrag. Und natürlich…

Johann Jakob Spreng: Allgemeines deutsches Glossarium. Ein historisch-etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Band 2. B – D

Kann man, habe ich mich bei der Vorstellung des ersten Bands dieses Glossariums gefragt, kann man dieses Wörterbuch also wirklich wie ein Lesebuch lesen – so, wie es der Herausgeber Heinrich Löffler auf dem Werbetext des hinteren Buchdeckels suggeriert? Meine vorläufige Antwort war „Jein“; ich versprach aber, mit Band 2 den Versuch zu machen. Nun,…

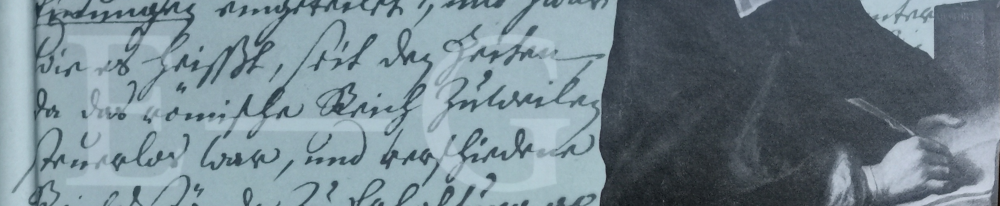

Johann Jakob Spreng: Allgemeines deutsches Glossarium. Ein historisch-etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Band 1. A

Es wäre das erste Wörterbuch der deutschen Sprache gewesen, das gedruckt worden wäre – wenn es denn gedruckt worden wäre. Aber ein Aufruf zur Subskription im Jahr 1758 verhallte ohne genügendes Echo. Spreng hatte nicht genügend Geld, um es auf eigene Kosten drucken zu können, und so blieb es in seiner Schublade liegen. Bei der…

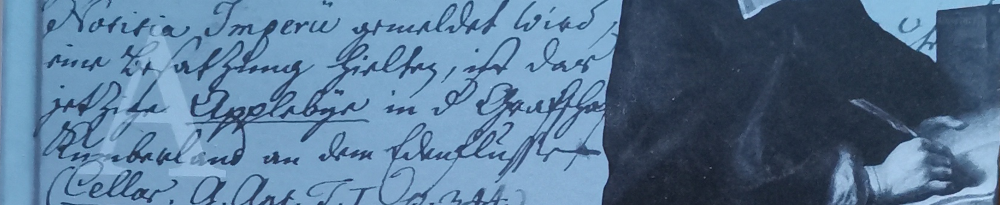

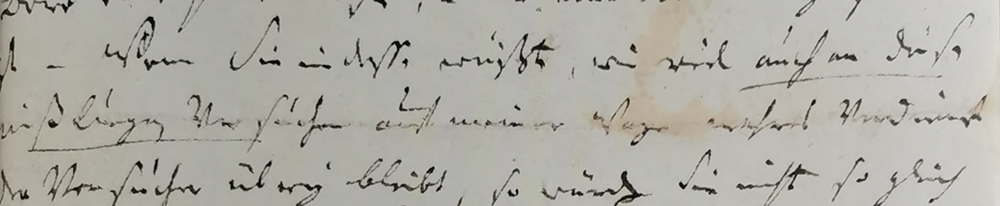

Johann Heinrich Merck: Gesammelte Schriften und Briefwechsel. Supplementband – Addenda, Korrigenda, Gesamtregister

Kritische Werkausgaben stehen im 21. Jahrhundert wohl auf dem Aussterbe-Etat. Das hat verschiedene Gründe. Zuallererst fehlt es an Publikum. Selbst Philologen und philologische bzw. literaturwissenschaftliche Institute interessieren sich kaum mehr dafür. Zu sehr riechen sie nach simplem Positivismus – und den hat man ja glücklich überwunden … Das führt dazu, dass nur wenige Kaufinteressent:innen zu…

Johann Heinrich Merck: Gesammelte Schriften. Band 2.2: Frankfurter Gelehrte Anzeigen vom Jahr 1772 | Kommentar

Ich habe mir gesagt, dass es sich lohnt, einen über 1’000 Seiten starken Kommentarband zu einem fast 600-seitigen Textband separat vorzustellen. Die immense Arbeit, die in diesem Kommentarband steckt, kann ja selbst so kaum den Meriten entsprechend gewürdigt werden. Immerhin wurde bei jeder der rund 400 Rezensionen der Frankfurter Gelehrten Anzeigen, Jahrgang 1772, die Urheberschaft…

Denis Diderot: Die geschwätzigen Kleinode [Les Bijoux indiscrets]

(Wie) Gehen Aufklärung und Erotik zusammen? Diderot hat diese Frage in seinem Erstlings-Roman ausgelotet, und ich finde seinen Lösungsvorschlag so schlecht nicht. Die geschwätzigen Kleinode sind jene Teile der weiblichen Anatomie, die dem Geschlechtsakt dienen. Geschwätzig werden sie in diesem Roman, weil der Protagonist, ein Sultan namens Mangogul, Herrscher über das Reich Congo in Afrika,…

![Denis Diderot: Die geschwätzigen Kleinode [Les Bijoux indiscrets]](https://blog.litteratur.ch/WordPress/wp-content/uploads/2020/02/Diderot_Das_erzaehlerische_Werk.png)