Kritische Werkausgaben stehen im 21. Jahrhundert wohl auf dem Aussterbe-Etat. Das hat verschiedene Gründe. Zuallererst fehlt es an Publikum. Selbst Philologen und philologische bzw. literaturwissenschaftliche Institute interessieren sich kaum mehr dafür. Zu sehr riechen sie nach simplem Positivismus – und den hat man ja glücklich überwunden … Das führt dazu, dass nur wenige Kaufinteressent:innen zu finden sind. Universitätsbibliotheken werden wohl auf ihr Pflichtexemplar abonnieren; ein paar wagemutige Private, die bereit sind, etwas mehr für solche Bücher auszugeben als für den neuesten Bestseller im Taschenbuch, werden das gleiche tun. Da aber die Gestehungskosten in etwa die gleichen sind, ob 300 oder 3 Millionen Exemplare verkauft werden, muss bei einer Kleinauflage notwendigerweise der Preis pro Exemplar höher ausfallen. Je höher der Kaufpreis, um so weniger Private, die sich für die kritische Ausgabe interessieren – und je weniger Interessent:innen, desto geringere Auflage und desto höherer Preis pro Exemplar. Ein Teufelskreis.

Und die Fixkosten sind hoch – egal, ob es sich um eine gedruckte Version handelt oder um eine elektronische, eventuell gar ins Internet gestellte. Da braucht es Leute, die in mühsamer Kleinarbeit Bibliotheken und Auktionskataloge abgrasen nach Handschriften. Diese Handschriften müssen besorgt und dann entziffert werden, anschließend transkribiert. Die Transkriptionen wiederum müssen gegengelesen werden. Je weniger Leute an so einer kritischen Ausgabe arbeiten, umso länger dauert es bis zu ihrer Beendigung. Mehr Leute bedeutet aber mehr Löhne – und wer will das bezahlen? In vielen Fällen wird deshalb auf Stipendien und / oder Sponsoren zurückgegriffen. Eine unsichere finanzielle Grundlage.

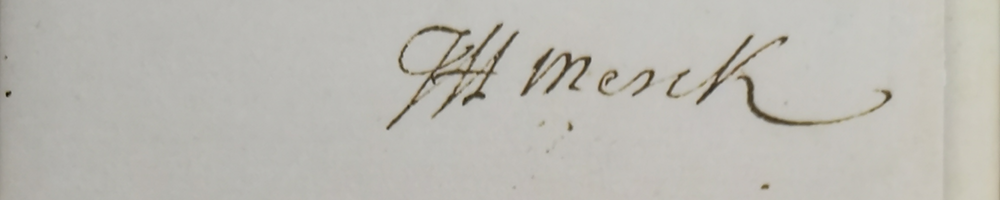

Bei der vorliegenden kritischen Ausgabe ist der Glücksfall eingetreten, dass der Sponsor nicht nur einen langen Atem bewies, sondern offenbar auch in der Lage war, mit genügend Geld unter die Arme zu greifen, so, dass genug Leute daran mitarbeiten konnten, und die Ausgabe von Johann Heinrich Mercks Briefwechsel und den Gesammelten Schriften zügig erscheinen konnte – ohne dass an der hervorragenden philologischen und herausgeberischen Arbeit Abstriche gemacht werden mussten. Aber nicht jede:r Autor:in des ausgehenden 18. Jahrhunderts hat einen der Familie verbundenen Sponsor (der zusätzlich über genug Kapital verfügt), wie Merck mit der Merck’schen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft.

Nun liegt also der Abschlussband dieser Ausgabe vor uns, der zugleich ein Abschluss- und Supplementband für den früher erschienenen Briefwechsel in fünf Bänden ist. Die Herausgeberin Ulrike Leuschner – der für ihre hervorragende Arbeit ebenso zu danken ist, wie für ihren langen Atem – nimmt darin (auch) Abschied von einer Aufgabe, die sie die letzten rund 20 Jahre begleitet hat, und wird dabei sogar etwas nostalgisch. Verständlich. Aber das alleine füllt keine 888 Seiten. Wir finden, wie der Untertitel des Untertitels verspricht, vor allem Addenda, Korrigenda und ein Register über sämtliche Bände – sowohl Briefe, wie Schriften.

Einige Texte Mercks sind neu aufgetaucht bzw. neu ihm zugeschrieben worden: Vorworte zu (unter anderem) einer Geschichte der See-Reisen nach dem Südmeere, geschrieben zu einem Zeitpunkt, als Merck zwar Cook und Banks dem Namen nach kannte, auch noch Johann Reinhold Forster – ganz offensichtlich aber noch nicht seinen Sohn, der hier keine Erwähnung findet; eine (aus heutiger Sicht etwas peinliche) Lobhudelei auf Katharina II. von Russland; Einführungen in zwei Bände des Reiseberichts von Peter Simon Pallas u.a. Dann neu Merck zugeschriebene Rezensionen – die frühesten noch zu literarischen Werken, so z. B. zu einigen Nachahmungen / Fortsetzungen / Parodien von Goethes Werther, zu einer Übersetzung des Ossian. Dann aber zunehmend zur Kunst, Kunsttheorie und Kunstgeschichte, so zu Lessings Wie die Alten den Tod gebildet oder zu William Hogarth.

Im Briefteil sind keine großen und wichtigen Briefe neu hinzugekommen, und von ein paar hat man seit Erscheinen des Briefwechsels auch ’nur‘ das Original wiedergefunden und konnte nun diese Version nachliefern.

Dem Textteil folgt jeweils ein Kommentarteil. Auf Seite 225 ist dann der eigentliche Textteil schon zu Ende. Wie gewohnt von den vorher gehenden Bänden folgen nun die herausgeberischen Arbeiten: einEditorischer Bericht, Korrigenda der früheren Bände, verschiedene Verzeichnisse, sowie ein kurzer Abriss von Mercks Leben und Werk – von den frühen an Gellert und Klopstock orientierten Gedichten, über seine zunächst literatur-, dann kunstkritischen Tätigkeit für Nicolai und Wieland (mit einer Ausnahme unter anonymem Sigle veröffentlicht, was eine Identifikation seiner Rezensionen so schwierig macht – die eine Ausnahme betrifft eine wohlwollende Besprechung eines Buchs von Georg Christoph Lichtenberg im Teutschen Merkur, die mit der Sigle M. unterzeichnet war – ein deutlicher Wink mit der Friedenspfeife an den Göttinger Professor, der gerade durch einen von ihm als bösartig empfundenen Text von J. M. R. Lenz erzürnt war, den Wieland unvorsichtigerweise publiziert hatte; wenn Lichtenberg gewollt hätte, hätte er deswegen das zarte Pflänzchen Teutscher Merkur publizistisch zertreten können, was weder in Wielands noch in Mercks Sinne war; Lichtenberg, der wohl wusste, wer dieser M. war und warum er nicht unter einer der üblichen anonymisierenden Sigeln schrieb, war besänftigt und ließ die Sache auf sich beruhen). Gegen Ende seines Lebens dann der Einstieg in die Naturwissenschaften, allem voran die gerade aufblühende Knochenkunde.

Den Hauptanteil an diesem Band aber machen über 550 Seiten Gesamtregister der Personen und Werke aus. Für das Personenregister wurde auch das bereits existierende Register des Briefwechsels noch einmal überarbeitet.

Das Team um Ulrike Leuschner hat hier in zwei Dezennien eine Herkulesaufgabe erledigt – und zwar – von wenigen und winzigen Details abgesehen – auf hervorragende Art und Weise. Ich ziehe meinen Hut. Und auch wenn Merck vielleicht nur eine zweitrangige Figur der späten Aufklärung und der frühen Geniezeit war, so ist er doch durch den Umstand, dass er praktisch jeden kannte, der damals irgendwie auf Kunst und Literatur Einfluss besaß oder sie gar praktisch ausübte, eine unverzichtbare Schlüsselfigur zum Verständnis jener Zeit, die die heutige Kunst und Literatur überhaupt hervorgebracht hat. Wer sich für die Kunst und Literatur der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert auch nur ein wenig interessiert, sollte Mercks Briefwechsel und seine Gesammelten Schriften in der Edition von Leuschner lesen.

(Und ich gebe es zu: Ein bisschen habe ich mich ja gefreut und war ein bisschen gebauchpinselt, dass die verschiedenen Aperçus, die ich im Laufe der Jahre seit 2012 auf dieser Seite hier zum Briefwechsel und zur Werkausgabe veröffentlicht habe, sogar Eingang gefunden haben in die Liste der Rezensionen zum Briefwechsel (MBW) und zu den Gesammelten Schriften (MGS) auf Seite 290ff.)

Johann Heinrich Merck: Gesammelte Schriften und Briefwechsel. Supplementband – Addenda, Korrigenda, Gesamtregister. Herausgegeben von Ulrike Leuschner in Zusammenarbeit mit Eckhard Faul und Amélie Krebs unter Mitarbeit von Lena Dunkelmann, Katrin Fischer und Herbert Wender. Göttingen: Wallstein, 2021

Einen herzlichen Gruß aus Berlin, verbunden mit einem Dankeschön für Ihren hervorragenden Blog. Diesen habe ich durch „Zufall“ entdeckt, als ich auf der Suche nach neuen Zitaten für meinen Youtube-Kanal Zitaten-Welten das www durchstöberte.

Ich hoffe, Sie machen weiter, denn Ihr Blog ist so wohltuend in dieser oberflächlichen, mit Unnützem gespickten Welt.

Lil Korfmacher