Es wäre das erste Wörterbuch der deutschen Sprache gewesen, das gedruckt worden wäre – wenn es denn gedruckt worden wäre. Aber ein Aufruf zur Subskription im Jahr 1758 verhallte ohne genügendes Echo. Spreng hatte nicht genügend Geld, um es auf eigene Kosten drucken zu können, und so blieb es in seiner Schublade liegen. Bei der Versteigerung der Bibliothek seines Nachlasses war es zwar ebenfalls aufgeführt, aber auch da interessierte sich niemand dafür und das Glossarium blieb im Besitz der Familie, bis sie es 1862 der Universität Basel übergab. Der damalige Professor für Germanistik Socin scheint es nur flüchtig betrachtet zu haben; mit dem Beschriftung „ungeordnete Zettelsammlung“ versehen, fristete es weit über 100 Jahren in vergessenes Dasein in einer Ecke des Archivs. 2014 erst beschaute Heinrich Löffler den Inhalt der Schublade ein wenig genauer und fand ein druckfertiges Manuskript eines Wörterbuchs mit ca. 95’000 Einträgen.

Die von Löffler als Herausgeber in Angriff genommene Veröffentlichung brauchte dann nochmals weitere beinahe 10 Jahre – erst dieses Jahr erschien Sprengs Glossarium vollständig in sieben Bänden. Es zeigte sich auch sehr rasch, dass Spreng nicht einfach alle Wörter der deutschen Sprache aufgeführt hatte. Spreng war Mitglied verschiedener Sprachgesellschaften gewesen, und als solchem (und als Professor für (deutsche) Poesie und Eloquenz der Universität Basel) ging es ihm darum, ausgesuchtes Vokabular zu listen, das er entweder einer Überlieferung wert hielt oder das er wieder zum Leben erweckt, also wieder in Gebrauch genommen, gern gesehen hätte. (Er ist hierin ein getreuer Gefolgsmann des Philosophen Leibniz, der genau solche Vorschläge in seinen Unvordenklichen Gedanken betreffend die Ausübung und Verbesserung der teutschen Sprache von 1717 gemacht hatte.) Bei jedem Wort gab Spreng auch eine Etymologie an. In gewissem Sinne wäre er, hätte er das Werk veröffentlichen können, so zum Vater der Germanistik geworden. Ja, da seiner Meinung nach nicht nur die niederländische Sprache, sondern auch Angelsächsisch, ja Keltisch und Lateinisch auch nur Ausformungen derselben (deutschen) Sprache waren, und somit im Glossarium ebenfalls figurieren, ist er so etwas wie der Ahnherr der Indogermanistik – ein Ahnherr, von dem die Romantiker, die dieses Wissenschaft gründeten, leider nichts wissen konnten.

Dass die Subskription zum Glossarium keinen Erfolg hatte, erstaunt auf den ersten Blick in einer Zeit, die ein Bewusstsein für die Geschichte der deutschen Sprache und der deutschen Literatur zu entwickeln begann. Erste mittel- und althochdeutsche Werke wurden nun übersetzt und / oder gedruckt. (Auf diese Bücher griff Spreng dann natürlich zurück.) Aber Spreng war offenbar ein streitbarer Mann mit einer spitzen, satirischen Zunge, und er hatte es sich nicht nur an der Universität Basel mit allen seinen Kollegen so ziemlich verdorben, sondern auch mit Gottsched (was für einen, der das Oberdeutsche für die elegantere Sprachform hielt, kein Wunder war) und – viel schlimmer – mit Bodmer in Zürich, der großen Einfluss im Süden hatte und Sprengs „natürlicher“ Streitgenosse hätte sein sollen und können.

Ob eine zeitgenössische Veröffentlichung tatsächlich, wie jene Rezension in einer Zeitschrift (ich habe vergessen, wo und von wem) suggerierte, dazu geführt hätte, dass sich im gerade herrschenden Kampf um die Vormacht im deutschen Sprachgebrauch zwischen den Oberdeutschen (ich nenne nur Wieland, Bodmer und Breitinger) einerseits, den Mitteldeutschen (hier an der Spitze Gottsched und Adelung) andererseits, die Gewichte verschoben hätten, indem auch die Süddeutschen ein Wörterbuch gehabt hätten, wie es die Gegenseite 30 Jahre später im dezidiert anti-oberdeutschen Adelung erhielt? Oder, wie es jene Rezension formulierte: Wäre unser Standarddeutsch heute Schweizerischer geworden dadurch? Ich für meinen Teil wage es zu bezweifeln. Dieser Kampf um die Vormacht betraf auch und vor allem die staatlichen Kanzleien in allen deutschen Ländern und wurde letztlich auf der politischen Ebene geführt. Entschieden wurde er nicht mit sprachtheoretischen oder -geschichtlichen Argumenten, sondern auf dem Schlachtfeld. Als nämlich Österreich im Siebenjährigen Krieg nicht nur sein Kriegsziel, Preußen zu zerschlagen, verfehlt hatte, sondern Maria Theresia sogar als Verliererin daraus hervorging, war die Habsburg-Monarchie auch nicht mehr in der Lage, das süddeutsche Sprachlager sinnvoll zu unterstützen. (Man erinnere sich: Poetologisch – dort also, wo keine Staatsinteressen vorhanden waren – hatten die Süddeutschen mit Gottsched leichtes Spiel.) Auch gibt es ja keine „schweizerische“ Sprache, sondern nur einen großen Haufen Dialekte. Diese sind sprachgeschichtlich gesehen, nicht einmal Mitglied ein und derselben Familie. Auf einer hohen Hierarchiestufe gehören zwar alle einmal zur alemannischen Familie, das stimmt. Aber das tut das Schwäbische zum Beispiel auch. Nur ist das Schwäbische dann doch eine andere Untergruppe als das Alemannische, dem wir das Schweizerdeutsche zuzuzählen haben. Aber selbst innerhalb des Alemannischen gibt es weitere Differenzierungen in ein Hoch- und ein Niederalemannisch. Fast alle Dialekte, die in der Schweiz gesprochen werden, gehören dem Hochalemannischen an (einige auch dem Höchstalemannischen!), aber gerade Basel, wo Spreng herkommt, gehört nicht dazu. Dort spricht man Niederalemannisch – so, wie es zum Beispiel auch Johann Peter Hebel tat. Eine „Schweizerische“ Sprache gibt es allenfalls für mittel- und niederdeutsche Ohren. Aber kehren wir zurück zu unseren Schäfchen.

Schon bei Spreng sind die Artikel streng alphabetisch geordnet, und selbst die Zeichensetzung innerhalb eines Artikels folgt strengen Regeln. Spreng geht sogar so weit, veraltete Wörter, die seiner Meinung nach wieder Verwendung finden sollten, mit einem Asterisk (*) vor dem Wort auszuzeichnen. Andere Wörter wiederum (seltener) sind von ihm markiert worden, weil er sie für solche hält, die, wie er es in seinem eigenen Vorwort formuliert, in den oberländischen Schriften und Kanzleyen noch übliche, aber verwerfliche Wörter und Redensarten [darstellen], [und die er gekennzeichnet hat,] damit sich ein reiner Schriftsteller darvor hüte […].. Diese Wörter tragen dann vor sich – warum auch immer – das Zeichen der Venus (♀).

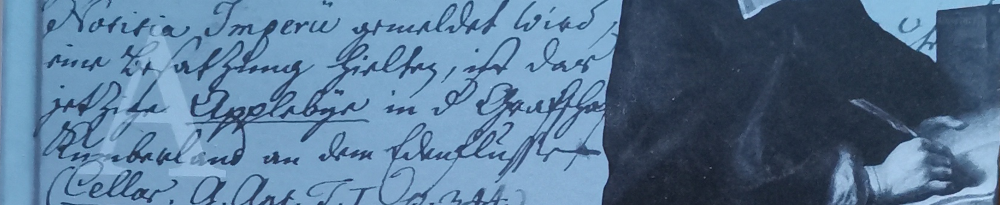

Die jetzt vorliegende Edition des Glossariums wurde vereinfacht durch die Tatsache, dass Spreng tatsächlich eine Vorlage erstellt hatte, die eine Reinschrift nach den Begriffen seiner Zeit darstellte und als solche nur noch hätte zum Setzer getragen werden müssen, um in kürzester Zeit erscheinen zu können. Sie wurde erschwert dadurch, dass diese Vorlage nicht nur handschriftlich war, sondern dazu auch noch in deutscher Kurrentschrift gehalten. (Man trage heute einmal ein Manuskript – also ein wirklich von Hand geschriebenes! – in eine Setzerei!) Es galt also, Sprengs Manuskript zuerst zu transkribieren – eine Aufgabe, der sich etliche Freiwillige gestellt hatten.

Das Resultat wurde von Heinrich Löffler dieses Jahr sinnigerweise bei Schwabe in Basel veröffentlicht, dem ältesten Verlag eben dort, der seine Wurzeln in Zeiten noch lange vor Spreng zurück verfolgen kann. Der Druck folgt Sprengs Vorgaben getreu: Zwei Spalten pro Seite, für jedes Lemma ein neuer Abschnitt. Wo ein Lemma verschiedene Bedeutungen haben konnte, hat Spreng jedes Mal einen neuen Abschnitt gebildet. Die Erklärungen bieten etymologische Hinweise, Übersetzungen (ins Latein, die damalige Wissenschaftssprache – Spreng sah also sein Werk auch als wissenschaftliches an), manchmal auch Fundstellen in der Literatur. (Wobei ich den Verdacht habe, dass dort, wo einfach nur ein anonymer Autor oder Prediger als Beispiel dient, Spreng sich nicht scheute, auch eigene Werke als Fundstellen zu verwenden – denn Autor und Prediger war er neben seiner Arbeit als Professor und seiner Arbeit an zwei Wörterbüchern (es gibt noch eines des Baseldeutschen von ihm!) eben auch.)

Dass ich für den Moment hier nur Band 1 vorstelle, hat seinen Grund in einer Bemerkung des Herausgebers auf dem hinteren Buchdeckel:

Die Artikel sind narrativ verfasst. Man kann das Glossarium mit unzähligen Histörchen, Anekdoten, Rezepten, Sprichwörtern und Redensarten aus Gegenwart und Vergangenheit durchaus als ein Lesebuch bezeichnen.

Das hatten ja schon vor einem Jahr die beiden Basler Studenten (?) Nicolas Fink und Gabriel Schaffter aufzuzeigen versucht, als sie Eine unerhörte Auswahl vergessener Wortschönheiten aus Johann Jakob Sprengs gigantischem, im Archive gefundenen, seit 250 Jahren unveröffentlichten deutschen Wörterbuch. im Verlag das Kulturelle Gedächtnis veröffentlichten. Allerdings folgten sie anderen typografischen Richtlinien als nun Löffler, der sich streng an die Vorgaben Sprengers hielt, während das Buch letztes Jahr mit typografischen Spielchen aufgemotzt haben. Auch ist die Auswahl eben genau das: eine Auswahl. Ich will damit jenes Buch keineswegs herabsetzen; im Gegenteil: ich habe es mit großem Spaß gelesen. Aber als Auswahl war es natürlich wirklich ein Lesebuch. Wie aber, wenn wir das Original so „lesen“ wollen? Geht das?

Meine Antwort für Band 1 lautet: Jein. Im Gegensatz zur Auswahl stehen im Original natürlich einige Begriffe, die wirklich nur knochentrocken erklärt werden. Spannend sind diese dann aber doch wiederum, weil Spreng eine große Bandbreite an Interessen abdeckt. Er führt Wörter aus dem Bergbau ebenso auf, wie Fachbegriffe der Gerberei. Lateinische Ortsbezeichnungen werden auf deutsche Ortschaften zurückgeführt. Wir finden kirchengeschichtliche Lemmata ebenso wie allgemein geschichtliche. Und natürlich literarische Exempel – von Notker bis Fleming. „Lesen“ kann man so etwas nicht. Aber man kann Seite um Seite umblättern, seine Augen über die Lemmata streichen lassen und bei dem einen oder andern hängen bleiben. Nicht immer sind die, deren Erklärungen sich über ein paar Seiten ziehen, die interessantesten.

So sind mir für meine Teil zum Beispiel über zwei Lemmata in Erinnerung geblieben, die ich den Lesenden hier nicht vorenthalten möchte.

Analegi, (die,) Anzug, Kleidung;indumentum. (Notk. Ps. XXIV. 5.)

Seiner althochdeutschen Schreibung und Lautung entledigt heißt das Wort heute im Hochalemannischen „Aaleggi“ und meint immer noch dasselbe. (Wurde aber von meiner Mutter zumindest immer pejorativ verwendet, wenn ihr etwas an meiner Kleidung nicht gefiel: „Was für eine Aaleggi hast Du denn heute wieder an!“ – „Anhaben“ wird hierzulande verwendet für „Kleidung tragen“, während „anlegen“ dann eben „Kleidung anziehen“ ist.)

Und das andere ist ein Beispiel dafür, wie ein Wort, das Spreng als veraltet empfand, und das er gerne wieder in den aktiven Wortschatz aufgenommen zu sehen wünschte, es tatsächlich geschafft hat:

*atmen, Atem hohlen; spirare. Jst ein gutes und nöhtiges Wort, obschon es Herr J. L. Frisch für veraltet ausgibt, und nicht mehr gelten lassen will.

Die Sprachgeschichte hat Spreng so weit Recht gegeben.

Der erste Band der Ausgabe des Glossariums enthält noch einiges an philologischem Material zur Entstehung, Wiederauffindung und Transkription von Sprengs Manuskript. Zwei Beispiele aus fast 600 Seiten Text scheinen vielleicht wenig zu sein. Andererseits bleibt einem von einem Roman oft weniger im Gedächtnis zurück. Ich werde also auf jeden Fall den Selbstversuch einer Lektüre des Glossariums mit Band 2 weiterführen und auch hier berichten. Ob dann die Bände 3 bis 7 noch folgen, wird sich zeigen.

Zu ‚anhaben‘ vermeldet übrigens der digitale Grimm:

ANHABEN [Lfg. 1,2] in zwiefacher bedeutung,

1) an sich haben, an sich tragen, indui, von kleidungsstücken, nnl. aanhebben. ahd. daჳ kescuhe anahaben, ferre soccum (GRAFF 4, 730); mhd.

Adam begunde sich scamen,

daჳ er nieht het ane. Diut. 3, 51;

liecht ist dein kleid, das du an hast. ps. 104, 2; freund, wie bist du herein kommen und hast doch kein hochzeitlich kleid an? Matth. 22, 12; welche allerhand hoffarbröcklein anhatten. Garg. 57b; mein anhabendes ledernes koller. irrg. der liebe s. 319; ein knabe, der eine frisierschürze umgegürtet und ein weiszes jäckchen anhatte. GÖTHE 18, 142; wenn man sitzt und alles an hat (unausgezogen ist). J. PAUL Hesp. 2, 1; Wehmeier, der in der alten geschichte nichts lieber fand und also abmahlte, als einen groszen mann, der wenig an hatte, wie z. b. Diogenes. Tit. 1, 119; nicht soviel haare, als ein truthahn noch in der pfanne anhat. biogr. bel. 1, 130; was hatte er denn an? fragen die leute, wie war er gekleidet? das an ist fühlbar noch los und kann immer abgetrennt geschrieben werden: sie hat die rothen schuhe an, soll sie heute an haben. bei der figürlichen anwendung ist das pronomen unentbehrlich, die [1,364] praeposition also entschieden: er hat das an sich; ich habe es (den fehler, die eigenschaft) so an mir; er wird das laster stets an sich haben.

„„Anhaben“ wird hierzulande verwendet für „Kleidung tragen““

Hierzu nur der Hinweis, dass das keine ausschließlich süddeutsche Wendung ist. Der Begriff ist in meiner münsterländischen Heimat nach wie vor in Gebrauch, und zwar ebenso in der hochdeutschen Umgangssprache wie der niederdeutschen Mundart (Münsterländer Platt).