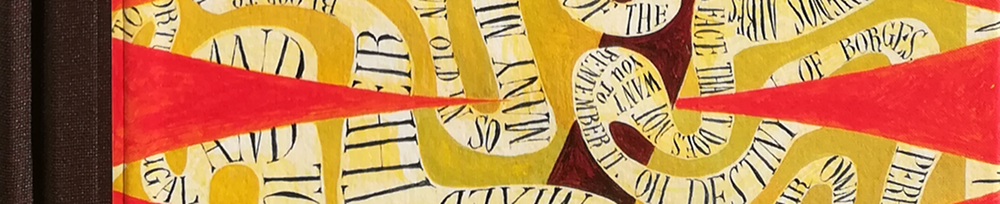

Bei Labyrinths handelt es sich um eine 1964 zuerst in den USA erschienene Auswahl an Kurzgeschichten, Essays und Parabeln aus verschiedenen Veröffentlichungen Jorge Luis Borges‘ aus den Jahren 1956 bis 1960.

Der Titel ist Programm: Praktisch alle Geschichten handeln mehr oder weniger direkt von Labyrinthen. Allerdings ist ‚Labyrinth‘ bei Borges eine Art epistemologisch-psychologische Metapher geworden, die weit über das Garten-Labyrinth hinausgeht. Ähnlich wie Leibgeber, der sich bei Jean Paul in der Ich-Philosophie Fichtes verliert und dabei verrückt wird, verirren sich auch Borges und seine Protagonisten immer wieder in der idealistischen Philosophie eines Berkeley bzw. deren pessimistischen Variante von Schopenhauer: Was ist, wenn nicht nur der Autor sich eine Welt selber macht, sondern auch jeder Mensch dies tut? Und konsequenterweise die Figuren eines Autors? Es sind ganz verschiedene Arten von Labyrinthen, in denen sich diese Figuren verirren. Einzig das klassische Labyrinth irgendwo in einem Garten ist nicht dabei. Wo Borges Labyrinthe in einer architektonischen Bedeutung des Wortes schildert, handelt es sich um kreis- oder kugelförmige Labyrinthe. Der Grund dafür ist ganz einfach: Eine gewisse Größe des Labyrinths vorausgesetzt, wird dieses für den, der sich innerhalb dessen bewegt, unendlich. Wer im Kreis geht, stößt auf keine Grenzen. Wer auf der Erdkugel immer Richtung Westen marschiert, wird zwar eines Tages von Osten her auf seinen Ausgangspunkt treffen, aber potenziell ist diese Reise ebenfalls unendlich. Allenfalls erfährt so ein Mensch die Wiederkehr des immer Gleichen, die gewisse Religionen predigen, aber auch Nietzsche, der letzte der Idealisten.

Damit haben wir eine weitere Facette des Themas ‚Labyrinth‘ geortet: die (potenzielle) Unendlichkeit. Ob das nun die Wiederkehr des immer Gleichen ist wie bei Nietzsche, oder die unendliche Repetition fast identischer Kuben wie bei der Bibliothek von Babel: Die Welt ist eine Anhäufung immer des Gleichen, oder jedenfalls des so Ähnlichen, dass es im Grunde genommen immer das Gleiche ist. Auch Zenons Paradox von Raum und Zeit, bei dem Achilles die Schildkröte nie wird überholen können, gehört in dieses Kapitel. Und natürlich die Verschärfung des Problems durch Lewis Carroll, bei der der Autor seinen Achilles der Schildkröte, nachdem er sie doch endlich eingeholt hat, beweisen lässt, dass der Raum zwischen ihnen beiden nicht immer kleiner, sondern immer größer wird, je länger Achilles der Schildkröte nachrennt. Weil jedes Mal ein neuer Punkt im Raum definiert werden muss, den Achilles zuerst erreichen muss, bevor er die Schildkröte erreichen kann, wird eine unendlich große Masse an Raum akkumuliert.

Dann ist da noch das Phänomen der Spiegelung. Eigentliche Spiegel-Labyrinthe gibt es nicht bei Borges. Aber Spiegelungen zu Hauf. Da ist z.B. jener Franzose Pierre Menard, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, im 20. Jahrhundert den Don Quijote noch einmal zu schreiben – Wort für Wort so, wie ihn Cervantes damals geschrieben hat. Natürlich nicht, indem er ihn abschreibt, sondern indem er ihn sich derart anverwandelt, dass er ihn noch einmal aus sich heraus kreieren kann. Dieser Menard, wenn es ihn gäbe, wäre, so Borges, der bessere Künstler als Cervantes selber, weil sein Aufwand, sich in das Denken und Schreiben des 16. Jahrhunderts einzufühlen, größer wäre als für Cervantes, der aus dieser Epoche stammte. So verwischen sich bei Borges die Unterschiede zwischen Original und Kopie, Traum und Realität. Eine häufige Verwendung des Doppelgänger-Motivs in seinen Kurzgeschichten ist eine unumgängliche Konsequenz davon. Und eine Bewunderungen für Autoren, die – wie Gilbert Keith Chesterton mit seinem Father Brown – versuchen, im Namen eines alles überschauenden Gottes das chaotische Universum einer Logik zu unterwerfen, die das Chaos und das Labyrinth überschaubar und vorhersehbar machen würde. Vorhersehbar zumindest im Rückblick des Detektivs…

Fazit: Man muss sich auf Borges einlassen können, wie sich Father Brown auf die Psychologie seiner Verbrecher einließ. 🙂