Außerhalb seiner Heimat Polen ist es wohl der deutsche Sprachraum, in dem der Science-Fiction-Autor Stanisław Lem am bekanntesten ist. Schon sehr früh gab es – zunächst in der DDR, später auch in der BRD (und oft dann sogar dort früher als im sozialistischen Bruderland Polens, weil der spätere Lem von der staatlichen Zensur zunehmend kritisch…

Schlagwort: Literaturwissenschaft

methodische Auseinandersetzung mit Lit(t)eratur

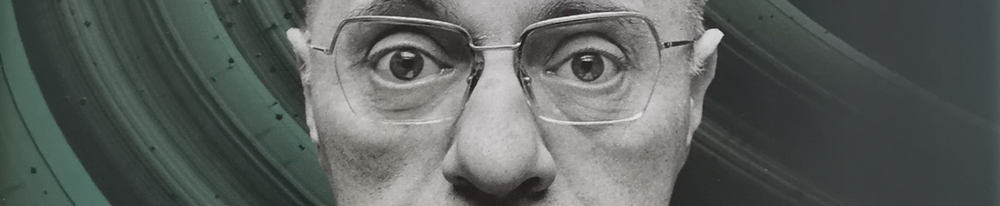

Stanisław Lem: Phantastik und Futurologie I

Am 12. oder 13. September 1921 kam Stanisław Lem zur Welt. Das Geburtsdatum variiert je nach Quelle; es geht das Gerücht, Lem hätte seine Geburt vom 13. auf den 12. September vordatiert aus Gründen des Aberglaubens. Sei dem, wie dem sei – nach 100 Jahren spielt das keine große Rolle mehr, und ich bilde mit…

Marcel Proust: Der geheimnisvolle Briefschreiber [Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites.]

Irgendwo, ich weiß nicht mehr, ob in einer Rezension oder in der Verlagswerbung, habe ich in Bezug auf die Texte dieses schmalen Büchleins von einer Sensation gelesen: wiederentdeckte frühe Texte von Marcel Proust! Tatsächlich scheinen diese Erzählungen aber – wenn ich die Einleitung des Herausgebers Luc Fraisse richtig verstehe – zumindest einer Person schon seit…

Doktor Johannes Faust (Puppenspiel)

Der Titel des vorliegenden kleinen Büchleins*), jedenfalls auf dem Umschlag (Doktor Johannes Faust. Puppenspiel), ist ein wenig irreführend. Denn es gab nicht dasPuppenspiel – es gab viele Puppenspiele, die sich zwar alle ähnelten, aber dennoch immer unterschiedlich waren. Und was hier nun vor uns liegt – aber darauf komme ich noch. Seinen Ursprung, so weit…

Franz Kafka: Amerika

(Ich weiß, dass ‚man‘ heute nicht mehr Amerika liest, sondern Der Verschollene. Will sagen: Nicht die ursprünglich von Max Brod aus den Fragmenten rekonstruierte Form dieses Romans, sondern eine Version, die die Literaturwissenschaft heute aus den Notizen Kafkas rekonstruieren zu können glaubt. Ich bin kein Kafka-Spezialist, will mich also dazu auch nicht äußern – außer,…

Roland Barthes: Die Lust am Text

Um Roland Barthes kam man zu meiner Zeit im Studium nicht herum. Genauer: in einem literaturwissenschaftlichen Studium. Die Philosoph:innen und auch die Sprachwissenschaftler:innen konnten mit dem französischen Poststrukturalismus, und somit auch mit Barthes, wenig anfangen. Nach langen Jahren habe ich ihn nun wieder einmal ausgegraben. Noch heute verstehe ich die Faszination, die er auf Literaturwissenschaftler:innen…

Alexander Pope: Vom Menschen / Essay on Man

Lehrgedichte sind jedem Literaturwissenschaftler und jeder Literaturtheoretikerin ein Graus, weil sie sich einer wirklichen Einordnung in eine literarische Gattung mehr oder weniger entziehen. Sie weisen zwar Aspekte von Lyrik auf (gebundene Sprache, manchmal auch Reime), aber transportieren weder Gefühle noch Ereignisse; auch den ansonsten meist hohen Wert symbolischer Bedeutung geht ihnen wegen der inhärenten Lehrform…

Saul Friedländer: Proust lesen

Proust lesen: Das heißt vor allem, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit lesen. Proust lesen heißt für Friedländer aber auch: In Proust lesen, nämlich – um es pathetisch auszudrücken – in Prousts Seele lesen. Denn Friedländer will nicht nur Prousts Großroman verstehen, er will auch und vor allem Proust selber verstehen. Dazu unterscheidet er…

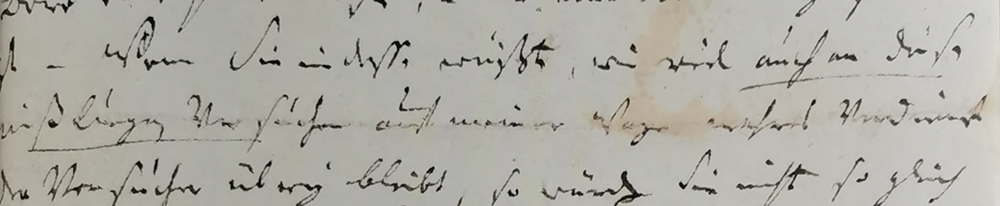

Johann Heinrich Merck: Gesammelte Schriften. Band 2.2: Frankfurter Gelehrte Anzeigen vom Jahr 1772 | Kommentar

Ich habe mir gesagt, dass es sich lohnt, einen über 1’000 Seiten starken Kommentarband zu einem fast 600-seitigen Textband separat vorzustellen. Die immense Arbeit, die in diesem Kommentarband steckt, kann ja selbst so kaum den Meriten entsprechend gewürdigt werden. Immerhin wurde bei jeder der rund 400 Rezensionen der Frankfurter Gelehrten Anzeigen, Jahrgang 1772, die Urheberschaft…

Historia von D. Johann Fausten

Auch bekannt als das Volksbuch vom Doktor Faust. Vor allem im 19. und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurde dieser Text Volksbuch genannt. Dahinter stecken Missverständnisse und problematische Annahmen (weshalb der Begriff heute nicht mehr verwendet wird); aber das Wort Volksbuch weist doch auf ein tatsächlich existierendes Problem der Historia hin – nämlich sein…

![Marcel Proust: Der geheimnisvolle Briefschreiber [Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites.]](https://blog.litteratur.ch/WordPress/wp-content/uploads/2021/08/Proust_Der_geheimnisvolle_Briefschreiber.png)