You Tube kennt jede Menge Kanäle, bei denen so genannte ‚Ex-Pats‘, also Ausgewanderte, ihren auswanderungs-, bzw. aus Schweizer Sicht einwanderungswilligen Landsleuten diesbezüglich Ratschläge und Tipps erteilen. Diese können rechtlicher Natur sein, finanzieller, oder auch ‚nur‘ bei der Bewältigung des Alltags in der Schweiz helfen. Zumindest gegenüber Deutschen (die meisten ‚Ex-Pats‘ in der Schweiz stammen aus Deutschland, wenn auch nicht alle für immer hier bleiben wollen) sind es den Alltag betreffend immer zwei Dinge, die einer Erklärung bedürfen: Küche und Waschküche. (Während man US-Amerikanern – übrigens auch in Bezug auf Deutschland – eher erklären muss, dass auch kleine Kinder hierzulande immer noch unbegleitet zur Schule gehen können.)

So ein Erklärbär-Büchlein ist das hier vorliegende Buch von Hugo Loetscher – nicht. Es handelt sich vielmehr um eine Sammlung von Glossen und Kolumnen, die der Autor in den 1970ern und 1980ern in verschiedenen Schweizer Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht hatte. Es erschien zum ersten Mal 1983 (damals mit dem Untertitel und andere Helvetica, aber ebenfalls schon in Zürich beim Diogenes-Verlag). Eine erweiterte Version im selben Verlag folgte 1988; vor mir liegt die nochmals erweiterte dritte Version von 1998 als detebe 21633. Ein Buch von einem Schweizer für die eigenen Landsleute also, ein Buch, in dem Loetscher – selber ein weitgereister Mann – seinen Landsleuten einen internationalen Spiegel vorhält. Das zurückgeworfene Porträt fällt selten günstig aus.

Dass das Buch primär für Schweizer:innen gedacht ist, zeigt schon der der ganzen Sammlung titelgebende Essay. Zumindest Deutsche wissen selten, was eine „Waschküche“ ist, und unterdessen sagt das System des „Waschküchenschlüssels“ selbst den jungen Schweizer:innen oft nichts mehr. Zur Zeit, als Schweizer Mietshäuser selbst in den großen Städten eine, was die Zahl der Wohnungen betrifft, überschaubare Dimension hatten, war es völlig unüblich, in jeder Wohnung eine Waschmaschine zu installieren. Vielmehr wurde im Keller ein Raum extra dafür gestaltet, wo fließendes Wasser, ein Waschbecken und später dann auch eine elektrisch betriebene Waschmaschine zur Verfügung standen. Daneben meist separat ein Raum, in dem die gewaschene Wäsche trocknen konnte. Meist fand sich noch eine Wäschespinne, die man bei schönem Wetter draußen aufstellen konnte, und so die Wäsche an der Sonne trocknen ließ. (Elektrische Wäschetrockner – in der Schweiz ‚Tumbler‘ genannt – kamen erst später hinzu.) Diese Waschküche stand in einem definierten Turnus jeder ‚Mietpartei‘ (wie das im Schweizer Amtsdeutsch so schön heißt) zur Verfügung. Das System der Waschküche existiert noch immer in vielen Schweizer Mietshäusern, bei zunehmender Größe dieser Gebäude wurden allerdings immer mehr Maschinen parallel installiert, und das von Loetscher hier beschriebene System des Waschküchenschlüssels wurde obsolet.

Ich für meinen Teil habe es aber noch selber erlebt. Der Waschküchenschlüssel war ein altmodisches Riesentrumm von Schlüssel, der nur die eben genannte Waschküche auf- und zuschloss. Der wurde nun im ganzen Haus herumgereicht: von der Mietpartei im Erdgeschoss (‚Parterre‘ in der Schweiz) rechts zu seinem Gegenüber, zur Mietpartei im ersten Stock rechts usw. usw., bis alle an der Reihe gewesen waren und der Turnus von vorne begann. An diesem Schlüssel hingen nicht nur Rechte sondern auch Pflichten. So war man verpflichtet, die Waschküche und den Trocknungsraum nicht nur rechtzeitig zu räumen, man musste alles außerdem reinigen. Davon erzählt hier auch Loetscher, und davon, wie er als junger Student – der seine Wäsche wohl noch der Mutter heimbrachte, wie damals üblich – keine Verwendung für den Schlüssel hatte und ihn – außerhalb des strikten Turnus – einer jungen Mutter gab, die froh war, die Maschine einmal zusätzlich benutzen zu dürfen. Allerdings gab das böses Blut, weil andere Mieterinnen nun auch wollten. Überdies wurde nicht die junge Mutter angegangen, wenn nach dem eigentlich Loetscher zustehenden Tag die Waschküche nicht sauber genug war, sondern der ‚Rechteinhaber‘ Loetscher selber.

Neuere und teurere Mietwohnungen stellen unterdessen einen so genannten ‚Waschturm‘ (= Waschmaschine + ‚Tumbler‘) in jede Wohnung. Das kostet zwar ein bisschen mehr, spart aber den Besitzenden der Liegenschaft bzw. ihrer Verwaltung jede Menge Ärger. Denn die Waschküche als der Ort, an dem sich jeder Streit unter Mietparteien zuerst entfacht, ist in der Schweiz sprichwörtlich geworden.

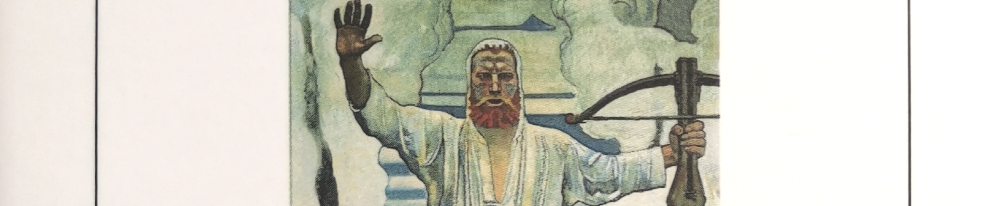

Mit solchen Anekdoten prangert Loetscher nicht nur den Schweizer Sinn für Recht und Ordnung an. Ebenso satirisch-ironisch geht er den Schweizer Fremdenhass an: Wenn wir alle Ausländer an die Grenze stellen würden, müssten wir das nicht auch mit den Pflanzen tun? Und was bliebe uns dann noch? (Ich weiß nicht, ob Loetscher – wie gesagt: selber ein weitgereister Mann – die genau gleiche Argumentation jenes anderen Weltreisenden, Richard Katz, kannte.) Oder dann kämpft der Schriftsteller Loetscher mit dem spezifischen Deutsch des Schweizers (Was ein schweizerischer Arbeiter zur Arbeit trägt – ganz sicher keinen ‚Blaumann‘, wie ihm von seinem deutschen Lektor vorgeschlagen wurde). In einem anderen Essay prangert Loetscher die gedankenlose Verwendung von xenophoben Floskeln an: „Zustände wie in Südamerika“ und verweist darauf, dass in den meisten südamerikanischen Staaten zum Zeitpunkt des Verfassens des Artikels diktatorische Zustände herrschten, also keineswegs das, was man mit „Zustände wie in Südamerika“ ausdrücken wollte. (Der Ausdruck ist unterdessen offenbar verschwunden. Ich kenne ihn tatsächlich noch aus meiner Kindheit, aber heute sagen wir, und auch ich: „Zustände wie im Alten Rom“. Das ist staatsphilosophisch gesehen auch nicht viel klüger, waren doch die Römischen Kaiser auch nur Diktatoren unter einem anderen Namen.) Einzig zum – vom Verlag im Titelbild verwendeten – Wilhelm Tell Ferdinand Hodlers äußert sich Loetscher nicht, obwohl (der Schiller’sche) Tell und Hodler im 19. Jahrhundert in vieler Hinsicht das Bild von der Schweiz konstituierten, das der Schweizer (ich verwende absichtlich die männliche Form) dann weit ins 20. Jahrhundert getragen hat, bis zu Loetschers Zeit und darüber hinaus.

Wer die Schweizer Verhältnisse schon ein bisschen kennt und noch näher kennen lernen will, ist mit diesen Satiren gut bedient. Das gilt – trotz des Umstands, dass das eine oder andere unterdessen veraltet ist – auch und vor allem für Schweizer:innen selber.