Le dedico mi silencio (so der Originaltitel dieses Werks) sei sein letzter Roman, lässt Mario Vargas Llosa in einer kurzen Nachschrift am Ende des Buchs verlauten, um weiter zu fahren: Ich würde jetzt gern einen Essay über Sartre schreiben, in jungen Jahren war er mein Lehrmeister. Es wird das Letzte sein, was ich schreibe. Offen gesagt: Diesen Essay würde ich gerne noch lesen, einen weiteren Roman nicht unbedingt. Nicht, weil der hier so schlecht ist, nein. Aber er ist auch nicht so, dass er Lust macht auf noch einen von Vargas Llosa. Und er ist in vieler Hinsicht auch bewusst als der letzte konstruiert, wir werden das noch sehen.

Die gemischten Kritiken, die Le dedico mi silencio im klassischen Feuilleton erfahren hat, liegen wohl auch daran, dass der Roman sehr handlungsarm ist. Positiv ausgedrückt kann man sagen, dass Vargas Llosa damit zu den Wurzeln der modernen lateinamerikanischen Literatur zurückkehrt, nämlich zum Brasilianer Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908). Auch in dessen Kurzgeschichten ereignet sich fast nichts Nennenswertes, kaum etwas, das man nacherzählend zusammenfassen könnte. Die gute Nachricht ist, dass das in diesem Roman hier ebenso gekonnt gemacht ist wie bei Machado de Assis, weshalb ich ihn durchaus als gelungen bezeichnen würde.

Zu Beginn lernen wir Toño Azpilcueta kennen. Hin und wieder schreibt der nicht mehr ganz so junge Mann kleine Musikkritiken für Zeitungen und Zeitschriften in Lima. Seine Familie lebt allerdings vom Geld, das seine Frau als Putzfrau und Köchin verdient. Toños Spezialität ist die peruanische Volksmusik, der Vals. Er hat dieses Fach an der Uni studiert und er hatte Hoffnungen, der Nachfolger seines Doktorvaters werden zu können. Doch mit dessen Emeritierung wurde das Fach vom Lehrplan gestrichen – mangels Interessenten. Aber noch heute schleppt Toño seine halbfertige Dissertation durchs Leben.

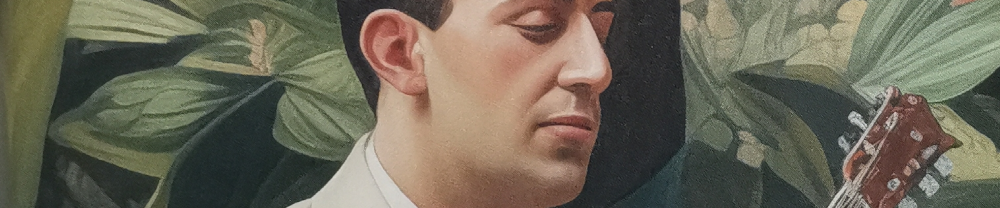

Eines Tages aber erlebt Toño in einem improvisierten Konzert in einer der vielen Kaschemmen Limas einen Gitarristen, der das Gitarrenspiel (zumindest, was den Vals betrifft) auf eine neue Ebene hebt: Lalo Molfino. Toño ist mehr als nur entzückt; er ist entrückt. Vor lauter Freude und Tränen verliert er aber Lalo aus den Augen. Erst Monate später kann er sich so weit zusammen reißen, dass er anfängt, Material zusammen zu tragen über Lalo Molfina, der nach jenem Abend so schnell verschwunden ist, wie er auftauchte.

Ein Künstlerroman also, aber ein verdoppelter. Wir haben einerseits die Geschichte Lalos, wie sie Toño mit der Zeit herausfindet – von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Ein Kind aus den ärmsten Schichten Limas. Dann aber ist da andererseits auch Toño selber. Er ist Perfektionist und auf seine Weise eben auch ein Künstler. Mehr und mehr wendet sich der Roman ihm zu. Wir erleben mit, wie die schon immer bei ihm vorhandene Überzeugung, dass der peruanische Vals, bei allem Kitsch, der ihm zu eigen ist und zu dem Toño auch steht, das eigentlich Verbindende ist der peruanischen Gesellschaft, des peruanischen Staatswesens. Schwarze, Indios, Kreolen, Weiße: Sie alle finden in der Musik friedlich zusammen. Toño kommt immer mehr zur Überzeugung, dass, wenn nur alle wieder zur peruanischen Volksmusik zurück fänden, auch alle Streitereien im Volk und in der Politik enden würden. Vielleicht wäre sogar ein Weltfriede möglich?

Diese seine Überzeugung nimmt mehr und mehr überhand. Das Buch, die Biografie, die er über Lolo Molfino geschrieben hat, weitet sich zu einer unendlichen Geschichte aus. Nachdem eine erste Auflage, die er quasi im Selbstverlag publiziert hat, unerwartet zu einem Verkaufsschlager wird, will sein Buchhändler, der auch Verlegerstelle bei ihm einnimmt, sofort eine zweite nachdrucken. Für kurze Zeit reitet Toño Azpilcueta auf einer Erfolgswelle. Seine Dissertation wird nachträglich noch angenommen; ja, die Professur für Volksmusik wird wiederbelebt und an ihn verliehen. Doch Toño Azpilcueta ist Künstler, kein Pragmatiker. Sein Buch gefällt ihm nicht mehr. Schon für die zweite Auflage überarbeitet er es, trotz des Drängens seines Verlegers, der den Erfolg so rasch wie möglich ausschöpfen möchte. Die zweite Auflage verkauft sich auch noch, aber die dritte, nochmals überarbeitete und erweiterte wird zum Desaster. Zu dick ist sie geraten, zu chaotisch, denn zu viel wollte Toño hineinpacken, zu viel vor allem von seiner musikologisch-politischen Utopie. Er muss erleben, wie das Interesse an ihm wieder schwindet und damit auch das Interesse am Fach, das er erst seit kurzem an der Universität lehrt. Erneut wird der Lehrstuhl gestrichen und Toño ist wieder auf die spärlichen Einnahmen durch vereinzelte Musikkritiken und die verschiedenen Tätigkeiten seiner Frau angewiesen.

Das klingt nach einer Katastrophe und hätte auch als solche hätte enden können, wäre nicht das poetologische Programm des Mario Vargas Llosa, dem er hier folgt. Hier kommen wir, kommt Vargas Llosa, zurück zu Joaquim Maria Machado de Assis, denn der Roman endet ‚bloß‘ in einer sogar recht vergnügt wirkenden Resignation des Protagonisten. Damit bürstet das Buch jede Gewohnheit des Publikums des 21. Jahrhunderts gegen den Strich, und damit wird der Autor Toño Azpilcueta auch zum Abbild und Stellvertreter seines eigenen Autors und Erfinders. Das wiederum macht den Roman in meinen Augen überhaupt lesenswert. Aber es ist nun auch klar, weshalb kein weiterer mehr folgen kann. Mario und Toño: Sie haben sich beide nun Schweigen verordnet.

Mario Vargas Llosa: Die große Versuchung. Berlin: Suhrkamp, 2024.

[Wie und warum der Verlag (oder der Übersetzer Thomas Brovot?) auf die Idee gekommen ist, das spanische Le dedico mi silencio – „Ich widme dir mein Schweigen“ – als große Versuchung zu übertragen, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich vermute, dass damit Toños Trieb, aus einer Musikerbiografie eine enzyklopädisch-allumfassende, ethnologisch-politische Utopie zu formen, gemeint ist – aber die ist wirklich keine „Versuchung“, sondern ein Toño inhärenter Trieb, den er nicht zähmen kann noch will.]

Ich lese gerade, dass Mario Vargas Llosa verstorben ist. Nun wird er seinen Essay über Sartre wohl nicht mehr schreiben.