Nicht nur Haïti sondern die ganze Inselgruppe, zu der dieser Staat gehört und die man üblicherweise unter dem Namen der Antillen zusammenfasst, ist für mich, literarisch gesehen, ein ziemliches schwarzes Loch. Und ich denke, dass es vielen der hier Mitlesenden ähnlich geht. So habe ich die Gelegenheit ergriffen, nach Kettly Mars’ Kabalé ein weiteres Buch mit Texten aus den Antillen vorzustellen.

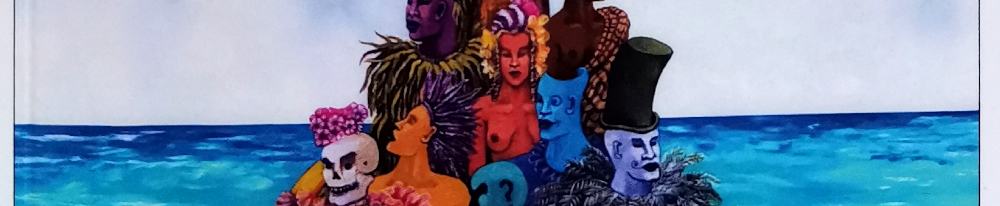

Irrschweifen und Lachen bringt Texte aus den französischsprachigen Gebieten der Antillen. Das Buch besteht aus zwei Teilen: Kurzgeschichten antillischer Autor:innen aus dem 20. und 21. Jahrhundert machen den Anfang, theoretische Texte – nämlich Überlegungen zum im Titel vorgegebenen Thema des Buchs, Irrschweifen und Lachen – folgen. Nicht alle Verfasser:innen der hier versammelten Kurzgeschichten haben auch einen theoretischen Text beigetragen, umgekehrt aber schon: Die theoretischen Texte stammen alle von Personen, die auch mindestens eine Kurzgeschichte beigetragen haben.

Um es vorweg zu nehmen: Ich finde das Buch sowohl vom Thema wie von dessen Ausführung her äußerst interessant.

Das Thema (und ich paraphrasiere hier oft Aussagen aus dem theoretischen Teil und aus dem Vorwort des Herausgebers) bedarf zu seiner Erklärung selber einer Abschweifung. Die Autor:innen der Antillen sind – wie praktisch alle Antillaner:innen – Nachfahr:innen der vor 200 oder mehr Jahren aus Afrika dorthin verschleppten Sklav:innen. Auch wenn auf den französischsprachigen Inseln die Sklaverei spätestens 1848 offiziell abgeschafft wurde, bedeutete das nicht, dass die sozioökonomischen Strukturen sich änderten. Nur auf dem Hintergrund einer Sklaven haltenden Gesellschaft können diese zum Teil heute noch wirksamen Grundstrukturen verstanden werden – Grundstrukturen, die sich auch in der modernen Literatur der Antillen nach wie vor auffinden lassen, sei es thematisch, sei es mehr unterschwellig.

Irrschweifen ist eine Übersetzung des aus dem antillischen Französisch stammenden Wortes errance. Das wiederum ist verwandt mit dem altfranzösischen errer, das nicht nur ‚herumirren‘ bedeutete, sondern auch die Fahrt auf ‚âventiure‘ der mittelalterlichen Ritter z.B. der Artus-Sage meinte. Im antillischen Französisch hat das Wort die Bedeutung des ziellosen Umherschweifens erhalten, und das kann körperlich verstanden werden oder auch nur geistig. Ursprung dieser Bedeutung ist das Leben der entlaufenen Sklav:innen. Während z.B. in den USA oder in Brasilien diese Ent-laufenen zumindest theoretisch eine riesige Landmasse vor sich hatte, in der sie sich ver-laufen konnten, verfügten die Sklavenhalter der Antillen über eine sehr wirksame Mauer, um dieses Entlaufen zu stoppen: Früher oder später stießen die Entlaufenen auf das Meer. So kam es, dass der Großteil der entlaufenen Sklaven (ich brauche hier die männliche Form, weil es meistens – so habe ich es verstanden – Männer waren, die wegliefen) sich nicht allzu weit von der Plantage entfernte / entfernen konnte. Oft wurden diese Menschen auch von mitleidigen Leidensgenoss:innen mit Essen versehen, manche kehrten auf die Plantage zurück, wenn sie davon ausgehen konnten, dass der Zorn ihres Herrn verraucht war.

Auch das Lachen ist nicht immer und überall der Ausdruck von Fröhlichkeit. Es gibt die Grimasse, die die Sklav:innen ziehen, um ihre Herrschaften zu besänftigen. Dazu gehört auch, dass im antillischen Humor bis heute gern über Leute gelacht wird, denen ein Unfall zustößt. Ludwig in seinem Vorwort erinnert zu Recht an das europäische Mittelalter, das genau diesen Sinn für Humor ebenfalls noch kannte – erst die Renaissance hat die Sitten langsam geändert.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die antillanische Bevölkerung noch bis ins 20. Jahrhundert hinein unter gesellschaftlichen Bedingungen lebte, die noch denen Russlands ähnlich sahen: Leibeigenschaft (vulgo: Sklaverei) sowie autokratische Rechtsprechung und -ausübung. Das hat auch in der Literatur eine ganz bestimmte Figur hervorgebracht – die Märchen um Gevatter Kaninchen. Im Grunde genommen ist dieses Kaninchen das Abbild des Sklaven in seiner Hütte. Es steht ständig kurz vor dem Verhungern und nur mit List kann es sich bei Vater Louwa (i.e. dem Plantagenbesitzer) etwas heimlich besorgen. Es handelt sich um Kleinstdiebstahl, eigentlich Mundraub. Nur dass sein Freund, Zamba, der Esel, kein Halten kennt. Statt nur eines von zehn Eiern zu stibitzen (neun oder zehn Eier – das wäre Vater Louwa nicht aufgefallen), klaut und frisst er gleich alle. Natürlich merkt so der Plantagenbesitzer den Diebstahl; im Gegensatz zum Kaninchen ist der Esel auch zu dumm, die richtigen Lügen zu finden und wird brutal bestraft.

Heute, und auch das ist das Thema der hier versammelten Kurzgeschichten, sind die Antillaner:innen natürlich nicht mehr an ihre Insel gebunden. Sie irrschweifen unterdessen in der ganzen Welt. So finden wir Geschichten, die in New York spielen oder in Paris. Vor allem aber findet sich auch ein Band der Zusammengehörigkeit mit den spanischsprachigen Inseln der Antillen, mit Südamerika (auch und gerade mit Brasilien!).

Das Buch ist ursprünglich 2022 auf Französisch erschienen, mit dem Untertitel Un nouveau souffle de la littérature antillaise (Ein neuer Hauch antillanischer Literatur). Ralph Ludwig, der Herausgeber, war zu jenem Zeitpunkt noch Professor für romanische Philologie / französische und spanische Sprachwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, seit letztem Jahr ist er emeritiert. Dass das Buch ursprünglich auf Französisch erschienen ist, für den französischen Markt zusammen gestellt wurde, mag erklären, warum die Figur, die das Irrschweifen und Lachen viel besser demonstriert als alle Märchenfiguren der Brüder Grimm – warum jeder Hinweis auf diese Figur also fehlt. Ich spreche natürlich von Till Eulenspiegel. Eulenspiegel war, ähnlich den antillischen Sklaven, ein den Zwängen der Gesellschaft Entlaufener bzw. einer, der sich, so gut es ging, als Außenseiter zu seinem Vorteil damit arrangierte. In seinem Fall waren es vor allem die mittelalterlichen Zünfte, die seine Handlungsfreiheit einschränkten. Auch Eulenspiegel schlägt sich als Einzeltäter durch, immer schlau genug, um nicht erwischt zu werden. Und auch sein Humor ist derb, manchmal grausam. Außer dem fehlenden Hinweis auf Eulenspiegel habe ich aber nichts zu monieren. Man mag mit gewissen Ausführungen einverstanden sein oder nicht – aber auf jeden Fall regen sie zum Denken an. Zumal, was bei einer Vielzahl von Stimmen nicht überrascht, ja jeder Essay sein Schwergewicht, seine Interpretation der Dinge und der Geschichten ein wenig anders setzt. Der Vergleich, der mir persönlich am besten eingeleuchtet hat (mit meiner europäischen Vorbildung), ist der der antillanischen Bevölkerung mit der Meerjungfrau des dänischen Dichters H. C. Andersen. Sie gehen, aber unter riesigen Schmerzen, die sie mit Lachen übertönen.

Ich halte die dieses Jahr (2024) erschienene Übersetzung ins Deutsche für ein sehr ambitioniertes Projekt. Die französische Ausgabe ist bei FOLIO als Taschenbuch erschienen – man ging also davon aus, dass sich ein breiteres Publikum dafür interessieren würde. Da gewisse Teile der Antillen (Guadeloupe, Martinique) vom Status einer Kolonie in den einer Überseeprovinz mutiert haben, ist für die Einwohner:innen Frankreichs jene Gegend wohl ein bisschen präsenter als für Deutschsprachige. Das zeigt sich auch, wenn die Übersetzer:innen zugeben müssen, dass sie die Anzahl der Fußnoten vermehren mussten. Gewisse Ausdrücke werden Französischsprachige wohl eher verstehen, weil sie sie schon gehört haben, weil sie z.B. Teil der Umgangssprache bzw. des Argot sind. Einige Geschichten sind in zwei Sprachen gedruckt. Einmal auf Französisch, einmal auf Kreolisch. Das stellt für die Lesenden eine recht große Herausforderung dar, handelt es sich doch beim Kreolischen der französischsprachigen Antillen im Grunde genommen um eine eigene Sprache, die nicht nur im Wortschatz und der Aussprache sondern auch im Satzbau Eigenheiten der afrikanischen Sprachen aufgenommen hat, aus denen die Sklav:innen urspünglich stammten.

(Nebenbei: Eine der Standard-Fußnoten, die immer wieder verwendet wird, betrifft die Übersetzung des Wortes nègre. Die antillanischen Autor:innen verwenden das Wort recht häufig. Dass im Deutschen dafür Neger verwendet wird, bedurfte für die Übersetzer:innen einer Erklärung. Die lautet wie folgt: Entweder verwendete die Autor:in das Wort im Mund einer weißen Person, von dieser in bewusst rassistischer Bedeutung geäußert, was also auch so herüber gebracht werden sollte; oder Dunkelhäutige verwendeten es für sich selber – dann ist das der Versuch, sich des Wortes zu bemächtigen und ihm die pejorative Bedeutung zu nehmen. Im Grunde genommen also das, was im heutigen Deutsch die Homosexuellen mit dem Wort ‚schwul‘ gemacht haben. Heute kann ich als heterosexueller Mann das Wort verwenden, ohne einen Homosexuellen zu beleidigen. Beim N-Wort sind wir im Deutschen noch nicht so weit, deshalb ja auch die Erklärungen der Übersetzer:innen.)

Dieses Buch ist ein ambitioniertes Projekt. Nicht nur, weil wir eine Übersetzung weiter vom Thema und der antillischen Kultur weg sind als Frankreich. Auch weil das Buch in seiner ganzen Art für ein französisches Publikum gemacht wurde. Mit seiner Mischung aus Praxis und Theorie, die sich nicht scheut, auch philosophische Themen zu streifen, literatur- und sprachwissenschaftliche, spricht es ein Publikum an, das wohl im französischen Sprachraum noch häufiger anzutreffen ist als im deutschen: die Intellektuellen. Man geht in Frankreich davon aus, dass es ein Publikum gibt, das eine vertiefte Beschäftigung mit einem Thema schätzt. Ich wünsche dem Buch, dass es auch ein solches deutsches Publikum findet. Die Voraussetzungen sind gut: Die literarischen Texte sind allesamt auch jenseits eines Exotismus interessant, oft witzig, manchmal traurig, aber immer gut geschrieben. Die Essays sind klug und anregend. Ein Buch, das zum Lesen und Nachdenken anregt und ich wünsche ihm ein großes Publikum.

Ralph Ludwig (Hg.): Irrschweifen und Lachen (L’errance et le rire). Aus dem Französischen von Rike Bolte, Ingeborg Schmutte, Peter Trier und Cornelius Wüllenkemper. Trier: Litradukt, 2024. [Mit Beiträgen von Mélissa Béralus, Mérine Céco, Raphaël Confiant, Louis-Philippe Dalembert, Jean D’Amérique, Miguel Duplan, Frankito, Gaël Octavia, Néhémy Pierre-Dahomey, Gisèle Pineau, Hector Poullet, Christian Séranot, Lyonel Trouillot, Gary Victor und einem Nachwort des algerischen Autors Kaouther Adimi]

Wir danken dem Verlag für das Rezensionsexemplar.

2 Replies to “Ralph Ludwig (Hg.): Irrschweifen und Lachen (L’errance et le rire)”