Vor einem halben Jahrzehnt bin ich über Haarkötters Buch zum Bücherwurm gestolpert und habe es mit großem Vergnügen gelesen. Als ich dann neulich eine recht enthusiastische Rezension zu diesem, seinem neuesten Buch las, war für mich klar, dass ich es ebenfalls lesen wollte. Und nun? Hm. Was soll ich sagen? Der Bücherwurm war offenbar das Werk eines unbeschwerten Post-Doktoranden. Doch unterdessen ist Haarkötter wohlbestallter Professor für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt politische Kommunikation[!] an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und das merkt man – leider – diesem Buch an. Schon der Umfang ist ein ganz anderer: Beinahe 600 Seiten sind dem winzigen Notizzettel gewidmet – ein Missverhältnis von Beschreibung und Gegenstand, das, wenn es nicht von Anfang an ironisch gemeint war, jedenfalls ein Maximum an Ironie versprüht. Und auch die Zielsetzung des Autors ist seit dem Bücherwurm eine andere geworden. Wollte jener noch ausschließlich Vergnügliches für den besonderen Leser liefern, so ist das nun hier anders. Wohl gibt Haarkötter zu, wird er auch noch erzählen, wie in der guten alten Zeit. Aber das Buch soll zugleich ein wissenschaftliches sein, das Kommunikationsmedium „Notizzettel“ theoretisch erfassen und erhellen. Wir kennen es alle: Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts ist es nämlich nachgewiesen, das Sprichwort vom Hund, der zwei Hasen jagt – und schließlich keinen erwischt. Haarkötter hat das gleiche Schicksal erlitten.

Dabei weiß Haarkötter viel. Zu viel. (Oder er verfügt zumindest über einen gut assortierten und mit Querverweisen wohl ausgestatteten Zettelkasten.) Gleich auf den ersten beiden Seiten, eigentlich noch im Vorwort (das er selbstverständlich nicht „Vorwort“ nennt, sondern Am Anfang notiert betitelt), spannt er einen Bogen von einem Zettel, auf dem einer seiner Ärzte, anlässlich seiner Autopsie, die körperliche Verfassung des deutschen Kaisers Friedrich III. schildert zu eben diesem, der, an Kehlkopfkrebs erkrankt, nur noch schriftlich, über Zettel, kommunizieren konnte, zu schließlich Beethoven, bzw. einem Einkaufszettel des Komponisten, der sich zufällig erhalten hat. Dieser Anfang, sollte sich zeigen, ist symptomatisch für das ganze Buch. Weder Friedrich III., noch seine Ärzte, noch auch Beethoven, sollten im weiteren Verlauf noch erwähnt werden; und auch den Einkaufszettel finden wir erst ganz am Schluss wieder, wo Haarkötter lakonisch festhält, dass der Einkaufszettel von letzter Woche für diese Woche keinerlei Relevanz mehr habe.

Denn eigentlich geht es dem Autor um etwas anderes. Er stellt nämlich die Behauptung auf, dass im Notizzettel die berühmte Aussage Watzlawicks, man könne nicht nicht kommunizieren, negiert werde. Als ersten Kronzeugen dafür ruft er Leonardo da Vinci auf. Tatsächlich hat dieser haufenweise Blätter mit Notizen zu diesem und jenem gefüllt, auch dieselbe oder eine ähnliche Notiz wiederholt niedergeschrieben. Da Vinci ist für Haarkötter das Paradebeispiel, wie mit der Erfindung des Buchdrucks sich das Schreiben in ein öffentliches (nämlich gedrucktes) und ein privates (handschriftliches) aufgespalten hat. (Von da ein Schlenker zur Verschlüsselung von Notizen, sei es durch Spiegelschrift wie bei da Vinci oder durch eine einfache Form der Cäsar-Verschlüsselung wie in Wittgensteins Notizen. Und obwohl Haarkötter auch die Entschlüsselung am Beispiel der Enigma durch Turing kennt: Die Ironie der Geschichte, nämlich, dass sowohl da Vincis Spiegelschrift, wie Wittgensteins Verschlüsselung oder Robert Walsers Mikro-Schrift (die keine eigentliche Verschlüsselung war, sondern eine winzige und verschliffene Sütterlin) ihr Geheimnis hergeben mussten, wird wiederum nicht thematisiert.)

Kommunikationstheoretisch behauptet Haarkötter, (und da Vinci stellt, wie gesagt, sein Paradebeispiel dar), dass Notizen nicht geschrieben werden, um sich zu erinnern, sondern um zu vergessen: Es findet eine Auslagerung des Gedächtnis-Inhalts statt an einen Ort, wo er zwar potenziell wieder auffindbar wäre, de facto aber im Wust alles Ausgelagerten verloren und vergessen geht. Was – nach Haarkötter – schlussendlich zum eigentlichen Sinn des Notierens wird: das Vergessen. Dadurch geht – immer nach Haarkötter – dem Schreiben von Notizzetteln die Grundform des Kommunizierens verloren. In Anlehnung an die Dichotomie von langue und parole, bzw. von signifié und signifiant bei Ferdinand de Saussure (also von Sprache als System und von aktueller Äußerung bzw. von Bedeutetem und Bedeutendem) postuliert Haarkötter im Notizzettel eine Kommunikation zwar mit Kommunikant aber ohne Kommunikat, ohne Adressaten. (Dass er dabei ein paar Mal ein Beispiel aus da Vincis Notizen zitiert, in dem dieser genau einen Lieben Leser anspricht, ist ganz offenbar von Haarkötter nicht ironisch gemeint – er überliest die Anrede ganz einfach. Dabei haben wir hier doch einen Beweis dafür, dass da Vinci zwar wohl keinen aktuellen, aber doch immer einen potenziellen Adressaten im Kopf hatte. Jeder Notizzettel hat das in meinen Augen – und wenn der Adressat „nur“ mein Ich von morgen ist, das mein Ich von heute daran erinnert, noch Brot und Wein einzukaufen. Diese Kommunikation ist zugegebenermaßen asymmetrisch, weil mein Ich von morgen meinem Ich von heute nicht antworten kann – außer natürlich in jener Kurzgeschichte von Lem …)

Haarkötter postuliert, nebenbei, auch, dass es sich beim Notizbuch um die große Schwester des Notizzettels handle. Er übersieht dabei den grundlegenden Unterschied, dass ein Notizzettel ein außerhalb der bürgerlichen und üblichen Ordnung stehendes Medium ist, das wild herumliegen oder -flattern kann oder am Rahmen meines Bildschirms klebt, oder unter der Mausmatte liegt. Ich kann Notizzettel ohne großen Aufwand immer wieder neu ordnen oder in Unordnung bringen. In Notizheften und -büchern aber weisen meine Notizen immer schon eine inhärente Ordnung auf – nämlich die der linearen Anordnung im Raum (und dadurch meist auch in der Zeit), die ich nur mit Gewalt – nämlich mit einer Schere – durchbrechen kann. Dass Haarkötter das bei Seite schiebt, hat für ihn den Vorteil, dass er zum Beispiel auch die Sudelbücher eines Lichtenberg unter die Notizzettel subsumieren kann. Von den darin zu findenden Aphorismen ist es dann ein kleiner Weg zu den aphoristisch-fragmentarisch gehaltenen Selbsterlebensbeschreibungen einfacher barocker Söldner. (Diese wiederum sind durchaus ein Medium der Kommunikation: Diese Leute schrieben, um sich selber sagen zu können, dass sie immer noch am Leben waren.)

Zum Schluss des vorliegenden Buchs haben wir dann die organisierte Zettelei: den Zettelkasten. Arno Schmidt taucht gleich an vorderster Front auf, der oben schon angezogene Jean Paul natürlich gleich danach und den Schluss bildet Niklas Luhmann mit einem (eigentlich zwei!) Zettelkasten, in dem die Zettel nach verschiedenen Gesichtspunkten noch aufeinander verweisen – analoges HTML, sozusagen. Ein Seitenblick auf den mit der Digitalisierung verschwundenen Zettelkasten der Bibliotheken darf hier nicht fehlen. Und nun kommt also die Digitalisierung und die digitale Form des Notizzettels? Falsch geraten. Digitalisierung ist zwar durchaus ein Wort, das Haakötter kennt und zitiert – aber seine Gewährsmänner (es sind nur Männer) für Digitalisierung stammen aus den 1920ern und den 1960ern. Was ich schon beim Bücherwurm fürs e-book feststellen musste, bestätigt sich hier: Haarkötter ist noch nicht im Zeitalter der elektronischen Massenverarbeitung von Information angekommen, auch wenn er davon spricht, dass heutzutage die Nicht-Kommunikation im Internet durch Postings in Blogs und in Social Media potenziert würde: Jeder schreit, keiner antwortet.

Diese Feststellung aber ist definitiv zu generalisierend, als dass wir wirklich von einer Analyse des Denkens und Schreibens im 21. Jahrhundert sprechen dürften. Haarkötter schreibt amüsant und er kennt spannende Geschichten. Aber seine Analysen bleiben an der Oberfläche – wohl auch, weil er aus Liebe zum Anti-Paradoxon zu Watzlawicks Paradoxon sich zu sehr darauf kapriziert, dass der Notizzettel das Beispiel einer Nicht-Kommunikation sei. Er verfehlt so den eigentlichen Sinn und Zweck des Notizzettels und kann sich nur retten, indem er die Extremsituationen und -anwendungen von ein paar außerordentlichen Genies generalisiert – das Außerordentliche zur Ordnung erklärt. (Auch eine ironische Art des Denkens – die deutsche Frühromantik hätte ihren Freude an Haarkötters Buch gehabt.)

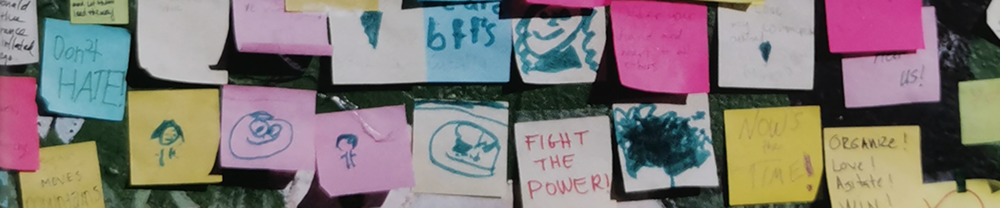

Last but not least – damit komme ich noch einmal auf den Einkaufszettel zurück – vermittelt Haarkötter den Eindruck, dass nur die Notizen großer Künstler oder Denker einer Betrachtung würdig seien. Der Notizzettel als Kommunikations- oder meinethalben auch Nicht-Kommunikationsmittel des 21. Jahrhunderts liegt aber in einer überwältigenden Mehrzahl in den Händen des kleinen Mannes und der kleinen Frau. Nur für die da Vincis, Wittgensteins und Luhmanns der Kulturgeschichte hätte sich die Erfindung und Massenproduktion des Post-it-Zettels (über den sich Haarkötter ganz am Anfang einmal lustig macht, um ihn dann zu vergessen) nicht gelohnt. Und warum dieser Zettel, trotz aller digitaler Möglichkeiten, nach wie vor floriert (wie auch Haarkötter zugeben muss), klärt der Autor leider nicht dadurch, dass er ihn nur zu Beginn erwähnt und sich dann auf geistige Größen, ihre Notizen und ihr Sexualleben kapriziert.

Schade. Bei diesem Thema wäre viel mehr möglich und nötig gewesen.

Hektor Haarkötter: Notizzettel. Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert. Frankfurt/M: Fischer, 2021