Das vorliegende Buch erschien zum ersten Mal im Juni 1968 bei Rowohlt. Die vor mir liegende Ausgabe von 1980 erschien in der Reihe das neue buch (als N° 95), die neueste Ausgabe stammt von 1995 und gehört einer anderen Reihe an, Rowohlts Enzykopädie, als N° 434. Auch diese Reihe existiert wohl nicht mehr, jedenfalls gibt es darin seit 1997 keine Neuerscheinungen. Anspruchsvollere Bücher – oder sagen wir „Bücher für einen ausgefalleneren Lesegeschmack“ haben es bei den großen Publikumsverlagen immer schwerer.

Wenn ich darüber klage, so mehr im Allgemeinen denn im Besonderen. Weder der Surrealismus noch André Breton sind so ganz nach meinem Geschmack. Eine Ausnahme bildet nur Lautréamont mit seinem seltsamen Werk Les Chants de Maldoror [Die Gesänge des Maldoror]. Meine Rowohlt-Ausgabe enthält neben und nach dem ersten und dem zweiten Manifest (1924/1929 und 1930/1946 respektive) einige weitere kleinere programmatische Schriften Bretons: Als die Surrealisten noch Recht hatten von 1935, die Prolegomena zu einem Dritten Manifest des Surrealismus von 1942 und Was der Surrealismus will von 1935.

Wirklich interessant, weil bis heute nachhallend, ist im Grunde genommen nur das Erste Manifest. (Obwohl oder vielleicht gerade weil die Gestalt des Isidore Ducasse – a.k.a. Lautréamont – ihre Idolisierung erst im Zweiten Manifest erfährt. Im Ersten wird Ducasse zwar schon erwähnt, aber Breton gibt zu, dass er nicht so recht weiß, was mit ihr und den Gesängen des Maldoror anfangen.) Aber alle späteren theoretischen Schriften Bretons zum Surrealismus erschöpfen sich in Versuchen, diese Bewegung politisch zu verankern und gewissermaßen als Spielart des Kommunismus zu verorten. Die kommunistischen Parteien Europas aber – in den 1930ern und 1940ern noch unter der unvermeidlichen Führung durch die sowjetische Fraktion – konnten mit diesen seltsamen französischen Literaten wenig anfangen. Dazu kam – irgendwie typisch für jede linke Bewegung im Europa der Mitte des 20. Jahrhunderts – die Tendenz zur Selbstzerfleischung, zum gegenseitigen Ausschluss aus der Bewegung wegen geringer theoretischer Abweichungen, die auch den Surrealismus schwächte.

Im Ersten Manifest aber stand die Bewegung noch in ihrer Blüte. Hervorgegangen aus dem Symbolismus und aus Dada, wandte sie sich rasch gegen ihre Väter und auch gegen ihre realistischen und naturalistischen Großväter, um dafür wieder bei den romantischen Urgroßvätern anzudocken. (Die maskuline Form ist hier nicht generisch.) Einmal mehr entstand mit dem Surrealimus eine Bewegung, die auf Spontaneität bei der Erzeugung künstlerischer Werke bestand – der Surrealismus war die Geburtsstätte der Écriture automatique, die das Schreiben vieler Autoren und Autorinnen des 20. Jahrhunderts prägen sollte. Wobei auch bei diesem Thema der der Bewegung inhärente Spaltpilz Breton dazu verführte, sich von Joyce (andere Vertreter scheint er nicht zu kennen) und dem Stream of Consciousness zu distanzieren. Man (Breton) suchte generell lieber die Differenz als die Gemeinsamkeit.

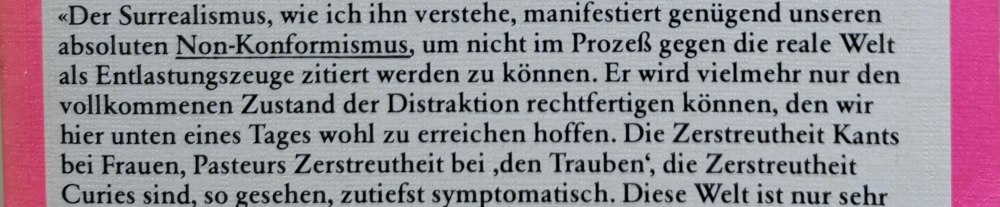

Aus heutiger Sicht es es nachgerade rührend zu sehen, wie wichtig sich die Surrealisten, und allen voran Breton, genommen haben, welche Rolle sie (nicht nur in Literatur und Malerei, wo sie am besten vertreten waren, sondern in Gesellschaft und Politik überhaupt) zu spielen glaubten oder gedachten.