Bereits in Titel und Untertitel des vorliegenden kurzen Romans deutet uns sein Verfasser Wilhelm Raabe an, worum es darin geht. (Wir haben die Wichtigkeit des Untertitels schon beim Roman aus dem Säkulum gesehen. Hier ist es dasselbe.) Wenn wir noch Das Vorwort hinzunehmen, so erfahren wir schon vor der eigentlichen Geschichte, worum es im Roman nicht geht – nämlich nicht um die Story als solche. (Was nicht bedeutet, dass keine vorhanden wäre.) Es handelt sich hier um einen Roman der Zwei- und Mehrdeutigkeiten weit jenseits einer bloßen Liebesgeschichte.

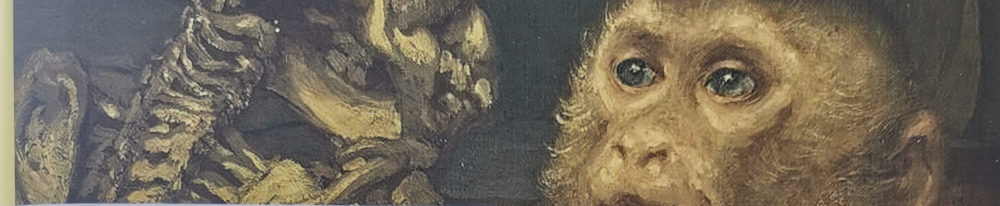

Schon der Lar im Titel kann zwei Bedeutungen haben, und beide werden im Roman immer wieder verwendet. Zum einen ist Lar eine Primatenart, heute vielleicht besser bekannt als Weißhandgibbon. Zum anderen sind die Laren (meist in der Mehrzahl) in der römischen Religion die Schutzgötter oder -geister bestimmter Orte und Familien. Im Roman fallen die beiden Bedeutungen in ein und demselben Objekt zusammen – einem ausgestopften Affen, der dem Kreisthierarzt a. D. Dr. Franz de Paula Schnarrwergk gehört. Das Tier stammt wahrscheinlich aus Borneo oder Sumatra und kriegt im Lauf der Geschichte auch schon einmal die Bezeichnungen anderer Affenarten, so auch die eines Orang Utan, was wiederum zu seiner vermuteten Herkunft passen würde. Jedenfalls ist es offenbar in Schnarrwergks Armen gestorben (eine Szene, die Raabe in Brehms Tierleben gefunden haben könnte). Warum er ihn aber nun auch beim Umzug mitschleppt, anlässlich dessen wir den Tierarzt kennen lernen, erfahren wir erst fast am Ende des Romans. Der Lar als Affe unterteilt sich also in weitere Bedeutungsfelder. Bemerkenswert, dass er als Schutzgeist einer Familie im Grunde genommen überdeterminiert ist. Denn Schnarrwergk ist Junggeselle und hat keine Familie. Oder doch?

Weist also der Titel bewusste inhaltliche Unschärfen auf, so definiert Raabe mit Untertitel und Vorwort die poetologische Position des Romans (und seines Autors). Hier fangen wir besser beim Vorwort an, bzw. dessen Motto. Da steht nämlich: »Oh bitte, schreiben auch Sie doch wieder mal ein Buch, in welchem sie sich kriegen!« – sozusagen als Zuruf aus dem Publikum (der sich allerdings in dieser Form nicht nachweisen lässt). Der Wunsch nach einer trivialen Love Story, wie wir ihn bis heute hören, und wie er heute noch von einer wahren Schreibindustrie befriedigt wird. Im Folgenden wird ihm Raabe nachkommen, allerdings indem er dessen Erfüllung zugleich ad absurdum führt. Auch ist das Vorwort eigentlich keines sondern es zeigt uns im Vorgriff das Happy Ending des Romans. So finden wir denn dort sämtliche Hauptpersonen des Romans vereint in einer idyllischen Szene vereint: Da sind der junge Doctor Kohl, seine Frau Rosine (geborene Müller), der Kreisthierarzt a. D. sowie der schöne Bogislaus Blech. Versammelt sind sie in Kohls Wohnung anlässlich der Taufe des ersten Kindes des jungen Ehepaars, eines Sohns. Sie kriegen sich also, und selbst wenn im folgenden Roman dann erzählt wird, wie es dazu gekommen ist, so ist bereits nach Seite 7 klar, dass die Schilderung des Zusammenfindens nicht der Hauptpunkt des Romans sein kann.

Vielmehr steht in dessen Zentrum die Kluft zwischen Kunst und Kunstgewerbe, zwischen Schein und Sein – wobei Raabe bewusst nicht auseinander hält, was denn nun als Sein und was als Schein definiert werden kann. Die Auseinandersetzung mit der Trivialkunst, v.a. der Trivialliteratur, steht schon im Untertitel: Es war, damals wie heute noch, Sitte, dass die unterhaltenden Teile einer Zeitung oder Zeitschrift zu den jeweiligen Festtagen thematisch ausgerichtete Nummern herausgaben. Raabe macht sich über diese Sitte lustig, indem er gleich das ganze Jahr abdeckt. (Und ja: Die Szenen aus dem Leben seiner Hauptfiguren ereignen sich tatsächlich an jenen vier Feiertagen, die der Untertitel nennt – wenn auch nicht innerhalb von 365 Tagen.) Doch die Kluft existiert auch im Leben der beiden jungen Männer, Kohl und Blech. Kohl hat Literatur studiert und möchte eigentlich auch Literatur verfassen. Um aber Wohnung und Nahrung zu haben, ist er gezwungen, Humoresken an Zeitungen zu verkaufen – ja später im Roman treffen wir ihn als Sensationsjournalisten, den bei seiner Zeitung für jene Sektion zuständigen Mann, die noch in meiner Jugend existierte, unter dem Titel Unfälle und Verbrechen. Längst ist der Wunsch nach Schreiben von Literatur in ihm abgestorben. Ähnliches gilt für seinen Freund Blech. Der wollte einmal Maler werden, hat aber schon früh umgesattelt und fotografiert jetzt die Toten. (Es war zu Raabes Zeit tatsächlich gerade Mode, dass man von spezialisierten Fotografen seine Toten noch einmal wie Lebende einkleiden und so fotografieren ließ.)

Auch sonst ist Der Lar ein Roman der Mehrdeutigkeiten. Schnarrwergk gilt in der Stadt, in der die Handlung sich abspielt, als einzelgängerischer Sonderling, über den man meist einfach lacht. Doch als Rosine Müller, noch unverheiratet und Klavierlehrerin, ihn eines regnerischen Tags zu einem Spaziergang aufs Land begleitet, muss sie feststellen, dass er dort – trotz Pensionierung – immer noch ein hoch geachteter Mann ist, den man um Rat fragt. (Auch die wichtigste Nebenfigur des Roman, ein Kräuterweiblein, verfügt auf dem Land über eine viel bessere Reputation als in der Stadt!)

Überhaupt kommt die moderne Zeit bei Raabe eher schlecht weg. Es wissen die Ärzte bzw. Tierärzte mit moderner Ausbildung nicht mehr als die Vorgänger-Generation, aber sie sind hochmütiger geworden. Unsere Hauptpersonen wohnen in einem Viertel der Stadt (die wohl Raabes Heimatstadt Braunschweig ist), das vor zwei Generationen erst neu gebaut wurde, nun aber bereits den ärmeren Teilen der Bevölkerung als Heimat dient, weil, wie wir heute sagen, die Bausubstanz ungenügend war. Die in der Gegenwart gebauten Häuser, beeilt sich der Erzähler hinzuzufügen, würde in zwei weiteren Generationen dasselbe Schicksal treffen.

Kommen wir noch einmal auf die Familie zurück, deren Idyll im Vorwort scheinbar gefeiert wird – vor allem auf die des Doctor Kohl. Sein Vater war ein so ziemlich unbekannt gebliebener Germanist an der lokalen Universität. Schnarrwergk war regelmäßiger Gast bei der Familie Kohl. Erst nach dem Tod der Eltern, im Lauf des Romans, erfährt Kohl jr., dass die beiden, Schnarrwergk und Vater Kohl, in ihrer Jugend um die Gunst seiner nachmaligen Mutter konkurriert hatten – mehr noch: Sie hatten sich ihretwegen gar duelliert. Keineswegs eine heile Familienwelt also, und wenn Schnarrwergk im Lauf der Geschichte den gescheiterten Poeten, nunmehrigen Sensationsjournalisten, des öfteren als Sohn Kohl bezeichnet, so öffnen sich uns Lesenden doch einige Fragezeichen. Diese werden vielleicht noch mehr, wenn wir erfahren, dass Bogislaus Blech während einer Abwesenheit Kohls bei Rosine Müller um deren Hand angehalten hat – nun aber soll bzw. will er als junger Patenonkel des Kleinen, wie wir im Vorwort erfahren, im Haushalt der jungen Familie Kohl-Müller dieselbe Stellung als Hausfreund einnehmen wie der alte Patenonkel in der Familie des de facto gescheiterten Germanisten. Ein Schelm, wer Übles dabei denkt.

Noch einmal zurück zum Lar. Blech – woher er die Information hat, erfahren wir nicht – erzählt seinem Freund im Vertrauen, dass das ausgestopfte Tier ein Geheimnis hat. Es sei nämlich nicht einfach mit Stroh ausgestopft worden, sondern Schnarrwergk habe darin Wertpapiere versteckt. Ob die im Vorwort offenbar existierende gutbürgerliche Grundausstattung der Wohnung der jungen Familie Kohl auf eine finanzielle Hilfeleistung des Kreishtierarztes a.D. zurück zu führen sei, erfahren wir aber nie. Der Erzähler nimmt Blechs Information ganz am Schluss sogar zurück (können wir wirklich nicht sagen) und meint nur, zumindest hätte der junge Kohl seinen Beitrag dazu geleistet.

Es gäbe noch vieles … Der Affe mit seinem exotisch-kolonialen Hintergrund müsste beispielsweise weiter exploriert werden, und der gleiche Affe müsste auch im Zusammenhang mit der oft angedeuteten Evolutionstheorie betrachtet werden, eine Theorie, die damals, vor allem auf Grund der Popularisierung durch Huxley und Haeckel, davon ausging, dass der Mensch an der Spitze der Evolution stehe, die Affen darunter. Volkstümlich war schon damals die Ansicht verbreitet, dass der Mensch direkt vom Affen abstamme, oder wie es Blech einige Male in Abwandlung von Thomas Hobbes formuliert: homo simia hominis – der Mensch ist des Menschen Affe. Ein weiteres Thema wäre da die Rolle Schopenhauers in diesem Roman, und noch eines die ersten Anzeichen einer Verarmung größerer Teile einer Stadtbevölkerung, die Raabe einbaut. Mehr lässt sich sicher finden, ich nenne hier nur, was mir gerade in den Sinn gekommen ist.

Ein Werk also, das zur genauen Lektüre auffordert, ja wohl nur dann Genuss bringt. (Gottfried Keller soll das Buch als letztes oder eines der letzten vor seinem Tod gelesen und es sehr genossen haben.) Doch selbst die zünftige Germanistik hat den Lar lange zu den minderen Werken Raabes gerechnet. (Dann war sie aber wohl auch nur wenig erfreut über die nicht sehr wohlwollende Darstellung, die sie selber erfuhr in der Person des Vaters unseres Helden.)

Gelesen habe ich das Werk in jener Ausgabe, die vor kurzem im Rahmen der kritischen kommentierten Ausgabe von Wallstein erschienen ist:

Wilhelm Raabe: Der Lar. Eine Oster-, Pfingst-, Weihnachts- und Neujahrsgeschichte. Herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Andreas Blödorn unter Mitarbeit von Katharina Marguc. Göttingen: Wallstein, 2025.