Von Sarah Bakewell haben wir hier schon ein paar Mal Bücher vorgestellt: Ihr Buch über die französischen Existenzialisten (v.a. Sartre und Beauvoir) gleich zwei Mal – einmal besprochen von scheichsbeutel, das andere Mal von mir. Und auch das vorliegende Buch über Montaigne hat scheichsbeutel ausführlich rezensiert. Dass ich es hier noch einmal tue, hat seinen Grund keineswegs darin, dass ich mit scheichsbeutels Ausführungen nicht einverstanden wäre – ich kann ihnen im Gegenteil uneingeschränkt zustimmen. Aber da ich mich in letzter Zeit wieder etwas mit Montaigne auseinander gesetzt habe, wollte ich nun dieses Buch doch auch noch lesen und hier über meine Lektüre berichten.

Bakewells Ansatz birgt tatsächlich die Gefahr der Banalität in sich. Zwanzig Mal die Frage Wie soll ich leben? an Montaignes Essais zu stellen und zwanzig Mal nur mit einem kurzen Satz zu antworten, führt fast automatisch dazu. Sicher: Es liegt einiges an Banalität bereits in den Essais selber. Es war nicht Montaignes Ehrgeiz, Außergewöhnliches über ein außergewöhnliches Leben (nämlich seines) zu berichten – im Gegenteil. Er hielt sich für sehr normal, durchschnittlich – eben banal. Entsprechend sind viele seiner Lebensmaximen durchschnittlich – banal. Allerdings – auch darauf hat scheichsbeutel schon hingewiesen – ist eine differenzierte Betrachtung der Essais nicht in jedem Fall Bakewells Ding. Die Zweischneidigkeit der Montaigne’schen Antworten auf ihre Fragen entgeht ihr hin und wieder. Das beste Beispiel dafür ist der Skeptizismus Montaignes, der – anders als Bakewell suggeriert – nicht immer ein Sich-der-Meinung-Enthalten ist. Es gibt Momente, wo Montaigne ganz klaren Richtlinien folgt, und, zum Beispiel im Essai über Pädagogik, auch niederschreibt. Bakewells Text wird auf dem hinteren Umschlag unter anderem beworben mit einem Satz eines englischen Kritikers, der von einer Mischung aus Biographie und Alain-de-Bottonesker Lebensphilosophie spricht. Das ist wohl nicht ganz so positiv gemeint, wie es die für die Werbezitate zuständige Person wahrscheinlich dachte. In der englischen Wikipedia existiert ein Artikel alleine zu diesem Buch und dort findet sich ein Zitat eines anderen englischen Kritikers, das der Vergleich näher ausgeführt (um dann allerdings auch in ein Lob des Buchs zu münden): Bakewell’s title suggests something that might belong in the self-help section of a mainstream bookstore – and I did fear something de Bottonesque – but she approaches her subject very much in a spirit of which he [ich nehme an, der Kritiker meint Montaigne und nicht de Botton!] would have approved. Tatsächlich ist Alain de Botton einer, der gern banale Gemeinplätze äussert – hierin einem Selbsthilfe-Guru oder Lebensberater gleich. Bakewell schrammt mit diesem Buch so manches Mal tatsächlich haarscharf an dieser Klippe vorbei.

Dass Montaigne oft banal ist, liegt natürlich auch in der ‚philosophischen‘ Tradition seiner Zeit begründet. Man befand sich in der Tradition der antiken römischen Philosophie, Ciceros und Senecas, Epiktets und Marc Aurels, die tatsächlich vor allem die Frage zu beantworten suchten, wie man leben soll. Die Beschäftigung mit den Naturwissenschaften ging ja schon bald nach Aristoteles für die Philosophie verloren und sollte erst mit Descartes wieder in sie eintreten. Ähnliches gilt auch für die Ethik und Metaphysik im Gefolge Sokrates’ und Platons. Diese Tradition erklärt Bakewell ebenso, wie sie uns auf der anderen Seite eine ‚Vorschau‘ darauf liefert, wie sich spätere Generationen von Denker:innen an Montaigne rieben: Descartes und Pascal, die ihn verwarfen; Nietzsche, der ihn lobte. Auch allgemeiner gesehen, schildert sie die Reaktionen verschiedener folgender Zeitalter auf Montaigne: die katholische Kirche, die den Skeptiker zunächst als Helfer gegen die Reformation schätzte, dann aber die Essais doch auf den Index setzte, worauf das Buch in Frankreich verschwand; die (protestantischen) Engländer, die nun erst recht den freizügigen Freidenker den Franzosen unter die Nase rieben; die französischen Aufklärer, die ihn dann von den Engländern zurück holten und aus ihm einen ihrer Vorläufer machten; die Romantiker, die nur die romantischen Seiten an ihm sahen; das bürgerlich-prüde 19. Jahrhundert, das alles expurgierte, was im Geringsten mit Sex oder auch nur den Geschlechtsorganen zu tun hatte (Montaigne schildert in den Essais nicht nur seine eigenen sexuellen Vorlieben mit der zu seiner Zeit noch möglichen Offenheit, er spricht auch von seinen Nierensteinen und wie sie mehr oder weniger schmerzhaften Abgang durch seine Rute nahmen); die Wiederentdeckung des Freizügigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die parallel lief zu einer neuen Einschätzung von Montaignes Schreibtechnik durch die Postmodernen. Über die Rezeption Montaignes im 21. Jahrhundert schweigt sich Bakewell leider aus.

Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass mir scheinen will , Bakewell stütze sich zu sehr auf die Essais, wenn sie den Menschen Montaigne zu entschlüsseln sucht. Den Bericht seiner Reise nach Rom verwendet sie nur selten und ephemer. Sie schildert den Mann aus seinen Essais, ein Abgleich mit seinen tatsächlichen Handlungen fehlt des öfteren oder bleibt oberflächlich, so bei der zweiten Amtsperiode als Bürgermeister von Bordeaux oder generell Montaignes politischen Ambitionen und Tätigkeiten. Dies passt halt schlecht ins Bild des einsamen Selbsterforschers in seinem Bibliotheks-Turm. Aber das Buch ist gut geschrieben und unentbehrlich für eine erste Einschätzung des ‚Intellektuellen‘ Montaigne. Ich empfehle dennoch, der Lektüre von Bakewell die von Reinhardts Biografie folgen zu lassen, die sich ihrerseits erst an den Taten und dann an den Worten Montaignes orientiert. Denn – auch das ist bezeichnend für den Franzosen – bei Montaigne liegen die Worte und die Taten nicht immer bei einander.

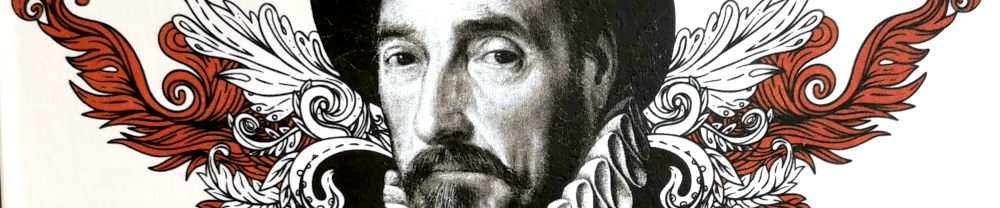

Sarah Bakewell: Wie soll ich leben? oder Das Leben Montaignes in einer Frage und zwanzig Antworten. Aus dem Englischen von Rita Seuß. München: C. H. Beck Paperback, 22019. [In dieser Ausgabe zum ersten Mal 2016 erschienen, als gebundene Ausgabe 2012. Originaltitel: How to Live or A Life of Montaigne, erschienen 2010 bei Chatto & Windus, einem Imprint von Penguin Random House.]